【内部リンクの調べ方】チェック観点や管理・可視化におすすめなツールも解説

自社サイトの内部リンク、ちゃんとチェックできていますか?

「他の作業が忙しすぎて内部リンクの管理にまで手が回らない…」「あれ、このリンク切れてる…」なんて経験、サイト運営者なら誰しも一度はあるのではないでしょうか。

Webサイトを運営していると、「リンク切れや最適でないリンクが、気づかないうちにSEO評価やユーザー体験を損ねているかも…」といった、内部リンクに関する不安を感じることは少なくないでしょう。

しば

しば重要だとわかっていても、日々のコンテンツ更新やサイト改修の中で、その「内部リンク」の状態を常に把握し続けるのは、正直なところ大変ですよね。

ついつい後回しにしてしまいがちですが、問題を放置してしまうと、ユーザーが離脱してしまったり、Googleからの評価が下がってしまったりと、思わぬところでサイトの成長を妨げてしまう可能性も。

この記事では、そんな内部リンクに関するモヤモヤを解消し、あなたのサイトをさらに良くするための内部リンクチェックのポイントや調べ方・チェックツールについて解説します。

Googleの公式情報や、私自身も現場で活用しているツールをメインに解説します。

内部リンクのチェック・管理が重要な2つの理由

内部リンクチェックの具体的な方法を知る前に重要なのが、「なぜ内部リンクのチェックが重要なのか」を腹落ちさせておくこと。面倒に感じるチェック作業も、その重要性を理解すれば、きっと前向きに取り組めるはずです。

内部リンクは、WebサイトのSEO評価とユーザー体験(UX)、この両輪に深く関わっています。

そのため、内部リンクをチェックしサイトの状態を把握しておくことは、集客・成約のためにとても重要になります。

内部リンクのチェックは以下の点でとても重要です!!

①SEO評価に影響するから(クローラビリティとページ評価)

内部リンクが重要な理由の1つ目は、SEO評価に大きく影響することです。

検索エンジン、特にGoogleは、「クローラー」というロボットをWeb上に放ち、常に新しい情報を探してサイトを巡回しています。

内部リンクは、このクローラーが迷子にならずにサイト内をスムーズに動き回るためのいわば案内標識のようなもの。内部リンクを整えてあげることによって、クローラーにとって巡回しやすいサイトになります。

クローラビリティ(巡回しやすさ)の向上

内部リンクは、クローラーがサイト内のページを発見するための道しるべとなります。ページ同士が適切にリンクで結ばれていれば、クローラーはサイトの隅々まで効率よく巡回でき、新しいコンテンツや更新された情報を見つけやすくなります。

逆に、どこからも道が繋がっていない「孤立したページ」や、道が途中で途切れている「リンク切れ」があると、クローラーはそこから先に進めず、「せっかく作ったコンテンツが検索結果に表示されない、、、(インデックスされない)」なんてことも起こりかねません。

ページ評価(リンクジュース)の伝達

内部リンクの役割は単なる道案内だけではありません。ページからページへと「このページは重要ですよ」「このページと関連がありますよ」という評価を伝える役割があります。

一般的に、質の高いページから多くの内部リンクを受けているページは、Googleからも重要なページとして認識されやすくなります。(PageRankが高まりやすい。)

この伝わる評価のことは一般的に「リンクジュース」と呼びます。

重要なページに評価を集めたり、関連性の高いページ同士で評価を分け合ったりすることで、サイト全体のSEOパワーを高めることができます。

Google自身も、リンクがランキング要因の一つであることを公式に認めています。

※参考:関係のあるリソースにリンクする(Google検索セントラル SEO スターター ガイド)

インデックスの促進

新しい記事を公開したとき、関連する既存の記事からリンクを張ってあげることで、クローラーが新しい記事を発見しやすくなり、検索結果に早く表示される(インデックスされる)手助けになります。

ちなみに、Googleにリンクとして正しく認識してもらうためには、HTMLの基本である<a>タグとhref属性を使うのが確実です。少し技術的な話になりますが、覚えておくと良いでしょう。

通常、リンクが

Google のリンクに関するベストプラクティス(Google検索セントラル)href属性を持つ<a>HTML 要素(アンカー要素とも呼ばれます)である場合のみ、Google はリンクをクロールできます。その他のフォーマットのリンクのほとんどは解析されず、Google クローラーにより抽出されません。href属性のない<a>要素や、スクリプト イベントによりリンクとして機能するタグから URL を信頼できる形で抽出することはできません。

内部リンクがSEOに与える基本的な効果について、もっと詳しく知りたい方は、内部リンクの効果とは?SEOに強い最適な貼り方と設計方法も参考にしてください。

②ユーザー体験(UX)に影響するから

内部リンクは、検索エンジンだけでなく、サイトを訪れてくれる大切な「人」、つまりユーザーにとっても、非常に重要です。

サイト内を楽しく回遊してもらう

一つの記事を読んで、「へぇ、面白い!もっと関連情報も知りたいな」と思ったユーザーが、その場ですぐに関連記事へのリンクを見つけられたらどうでしょう?

きっとクリックして、さらにサイト内を巡ってくれるはずですよね。

このように、適切な内部リンクはユーザーのニーズを満たし、サイト内での滞在時間を自然に延ばしてくれる効果があります。

情報探しのストレスをなくす

ユーザーが求める情報に、迷わずスムーズにたどり着ける。これは「使いやすいサイト」の基本ですよね。

整理された内部リンク構造は、ユーザーを目的の場所まで案内することができます。これによりユーザー行動が良くなり、結果的にSEO評価も高めてくれます。

こんなリンクはNG!UX低下の落とし穴

逆に、内部リンクに問題があると、ユーザーはがっかりしてしまいます。

- リンク切れ(404エラー)

「ここをクリック!」と案内された先が「ページが見つかりません」では、誰だってイラッとしますよね。これはユーザー体験を著しく損なう、最も避けたい問題の一つです。 - 関連性の低いリンク

「〇〇の方法」というリンクをクリックしたら、全く関係のない商品の宣伝ページに飛んだ…なんてことがあれば、ユーザーは「騙された!」と感じ、サイトへの信頼を一気に失ってしまうでしょう。 - 分かりにくいアンカーテキスト

リンクの文字(アンカーテキスト)が「こちら」とか「詳細」だけだと、クリックするまでどこに飛ぶのか分かりません。ユーザーは不安になり、クリックをためらってしまいます。

これらの問題は、せっかく来てくれたユーザーを逃してしまう大きな原因になります。

内部リンクチェックは、検索エンジンにサイトを正しく評価してもらい(SEO)、ユーザーに快適にサイトを使ってもらう(UX)ためにとても重要な作業です。

内部リンクをチェック管理するメリットと放置するリスク

内部リンクチェックには大きなメリットがある一方、面倒くさがって放置してしまうことによるリスクもあります。

ここでは、内部リンクチェックのメリットと放置するリスクについて解説します。

内部リンクをチェックするメリットと放置するデメリットは以下のとおりです。

内部リンクチェックのメリット

- サイト構造最適化で検索順位アップ

- ユーザーの滞在時間や回遊率が改善

- データに基づく改善サイクルの確立

- 情報鮮度の維持によるSEO効果

≫「内部リンクチェックのメリット」にジャンプ

内部リンクチェック・管理を徹底するメリット

面倒でも定期的に内部リンクをチェックし、問題点を修正することには、たくさんのメリットがあります。

- SEO効果を高める

サイト構造を最適化し、重要なページに評価を集めることで、検索順位の向上が期待できます。アンカーテキストの見直しも効果的です。 - ユーザー満足度アップ

ユーザーがストレスなく快適にサイトを利用できるようになり、滞在時間や回遊率が向上し、結果的にコンバージョン(成果)にも繋がりやすくなります。 - 改善のサイクルが生まれる

定期的なチェックと改善を習慣にすることで、「なんとなく」ではなくデータに基づいたサイト改善が可能になり、サイト全体の質を着実に高めていくことができます。 - フレッシュネスの担保

定期的に内部リンクをチェックして修正することで、情報の更新頻度が高まりSEOに良い影響を与える可能性が高いです。

内部リンクチェックは、単なる修正作業ではありません。サイト全体の質を着実に高めるために重要な作業です。

地味に面倒くさいし派手さがないため、ないがしろにしているサイトは多いですが、この作業を徹底することでサイトとしての力を底上げできるコスパの良いSEO対策と言えるでしょう。

内部リンクのチェック・管理を怠るリスク

「まあ、リンクの一つや二つ切れてても大丈夫だろう…」「面倒くさいし、既存ページへの内部リンク追加はまあ良いか…」

そんな風に内部リンクの問題を軽く見て放置してしまうと、後々大きな痛手となる可能性があります。

- 売上や問い合わせを逃す(機会損失)

もし商品ページや問い合わせページへのリンクが切れていたら?ユーザーは購入や連絡ができず、あなたは大切なビジネスチャンスを失うことになります。 - コンテンツが埋もれる

どんなに素晴らしい記事を書いても、他のページからリンクされていなければ(孤立していれば)、誰の目にも触れず、その価値を発揮できません。 - SEO評価が下がる

不適切なアンカーテキストはGoogleのページ理解を妨げ、関連性の低いリンクはサイト全体のテーマ性をぼやかします。これらは検索順位に悪影響を与える可能性があります。 - サイト全体の信頼性が揺らぐ

小さな問題も、積み重なれば「このサイトは管理されていないな」という印象を与え、サイト全体の信頼性や専門性の評価を下げてしまう恐れがあります。

内部リンクをきちんとチェックし改善を行えば、サイトのSEO評価を高め成果に繋げられる確率を高めることができます。

内部リンクチェックの「5つの必須観点」とは?

「内部リンクチェックが大切なのはわかったけど、具体的にどこを見ればいいの?」と思いますよね。闇雲に全てのリンクをしらみつぶしに確認するのは非効率です。

効果的なチェックのためには、押さえるべきポイントがあります。ここでは、これだけは見ておきたい「5つの必須観点」を、私の経験も踏まえながら解説します。

内部リンクをチェックする際は、以下の5つの観点を意識することが超重要です!

- リンク切れ(404エラー)は発生していないか?

- アンカーテキストは最適化されているか?

- 関連性の低いページへリンクしていないか?

- 重要なページが孤立していないか?

- 意図通りにクリックされているか?(クリック状況の確認)

これらをバランス良く確認することで、サイトの問題点を効果的に発見し、改善につなげることができます。

観点1:リンク切れ(404エラー)は発生していないか?

内部リンクチェックにおける観点の1つ目は、リンク切れ(404エラー)が発生していないかどうかです。

リンク切れのチェックが重要な理由

内部リンクのチェックにおいて、リンク切れのチェックが最も重要な理由は、以下の2つです。

- リンク切れはユーザーにとって大きなストレスになり、ユーザー行動が悪化してしまうため

- リンク切れはクローラーの巡回をそこで止めてしまうため

せっかく興味を持ってクリックしてくれたのに、がっかりさせて離脱させてしまう最大の原因の一つです。SEOの観点からも、クローラーがそこで巡回を止めてしまうため、サイト全体の評価に悪影響を及ぼしかねません。

まさに百害あって一利なしです。

リンク切れが発生する要因

リンク切れは、以下のような理由で起こります。

- 古いページを削除した

- ページのURL(パーマリンク)を変更したのに、リンク元を修正し忘れた

- 単純にリンク設定時にURLを打ち間違えた

意外と見逃す可能性が高いポイントなので注意しましょう。

リンク切れチェックのポイント

サイト内の全ての内部リンクを対象に、リンク切れがないかを確認する必要があります。

「多分大丈夫だろう」と思わず、ツールを使って網羅的にチェックすることが重要です。特にページ数が多いサイトでは、手作業での確認は現実的ではありません。

リンク切れチェックのために使える具体的なツールは「リンク切れを効率的に発見!おすすめ無料チェックツール(記事内リンク)」で解説します。

※参考:Google Search Console ヘルプ – カバレッジ レポート (クロールエラーに関する項目)

観点2:アンカーテキストは最適化されているか?

内部リンクチェックにおける観点の2つめは、アンカーテキストが最適化されているかどうかです。

このアンカーテキストが、リンク先のページ内容を的確に表しているかが重要になります。

アンカーテキストのチェックが重要な理由

内部リンクのチェックにおいて、アンカーテキストのチェックが重要な理由は、以下の2つです。

- ユーザーへの道しるべとなるため

分かりやすいアンカーテキストは、ユーザーが「このリンクをクリックしたら、どんな情報が得られるんだろう?」と予測する手助けになります。

「詳細はこちら」よりも「〇〇の料金プランを見る」の方が、ユーザーは安心してクリックできますよね。クリック率にも影響します。 - Googleへのヒントとなるため

Googleも、アンカーテキストを「このリンク先のページは、〇〇についてのページなんだな」と理解するための重要な手がかりにしています。

リンク先のページ内容と関連性の高いキーワードを自然に含んだアンカーテキストは、そのページのSEO評価を高める助けになる可能性があります。

アンカーテキストの重要性やSEOの効果を引き出す書き方のポイントについては、「アンカーテキストとは?SEO効果を引き出す書き方と最適化の秘訣」で詳しく解説しています。

アンカーテキストのチェックのポイント

アンカーテキストをチェックするうえでのポイントは以下のとおりです。

- リンク先のページ内容を、具体的かつ分かりやすく表現できていますか?

- 「こちら」「詳細」「ここをクリック」のような、曖昧すぎるテキストになっていませんか?

- キーワードを無理やり詰め込みすぎて、不自然な文章になっていませんか?

- 画像にリンクを設定している場合、その画像の内容を表す適切なalt属性(代替テキスト)が設定されていますか? (Googleはalt属性もアンカーテキストのように扱うことがあります。)

Google自身も「良いアンカー テキストとは、内容が具体的で、適度に簡潔で、テキストが掲載されているページとリンク先のページの両方に関連があるテキストです」と推奨しています。

※参考: Google のリンクに関するベストプラクティス(Google検索セントラル)

観点3:関連性の低いページへリンクしていないか?

内部リンクチェックにおける観点の3つ目は、関連性の低いページへリンクしていないかどうかです。

これは裏を返せば、「いかに関連性の高いページにリンクできているか」ということでもあります。

リンクの関連性のチェックが重要な理由

リンクの関連性のチェックが重要な理由は以下の2つです。

- ユーザーの期待を裏切らないため

ユーザーは、リンク元の文脈からリンク先の内容をある程度期待してクリックします。例えば、「犬のしつけ方」の記事を読んでいるときに、「おすすめキャットフード」へのリンクがあっても、クリックしたいとは思わないでしょう。

期待と違うページに飛ばされると、ユーザーはがっかりしてしまい、サイトへの信頼を失いかねません。 - サイトの専門性を高めるため

関連性の高いページ同士を内部リンクで繋ぐことで、「このサイトはこのテーマについて詳しいな」とGoogleに認識されやすくなります。

これは「トピッククラスター」という考え方にも繋がり、サイト全体の専門性を高め、SEO評価向上に貢献します。逆に、関連性の低いリンクが多いと、サイトのテーマがぼやけてしまい、評価が分散してしまう可能性があります。

リンクの関連性をチェックする際のポイント

リンクの関連性をチェックするうえでのポイントは以下のとおりです。

- そのリンクは、前後の文脈から見て自然ですか?

- ユーザーがそのリンクをクリックしたとき、「なるほど、関連情報がここにあるのか」と納得できる内容ですか?

- サイト全体のテーマやカテゴリ構造から見て、不自然な繋がりになっていませんか?

関連性の高い内部リンクの重要性については、「内部リンクの効果とは?SEOに強い最適な貼り方と設計方法」で詳しく解説しています。

観点4:重要なページが孤立していないか?

内部リンクチェックにおける観点の4つ目は、重要なページが孤立していないかどうかです。

あなたのサイトの中で、特に重要だと考えているページ(例えば、商品・サービス紹介ページ、問い合わせページ、収益の柱となっている記事など)が、サイト内の他のどのページからもリンクされていない孤立ページ になっていないかを確認しましょう。

孤立ページのチェックが重要な理由

孤立ページのチェックが重要な理由は、以下の3つです。

- クローラーが見つけられないから

他のページからの道筋がないため、クローラーはそのページを発見できません。XMLサイトマップに記載があればインデックスされる可能性はありますが、サイト内からの評価(リンクジュース)は全く受け取れません。 - ユーザーが辿り着けないから

当然、サイト内を回遊しているユーザーも、そのページにたどり着くことができません。検索エンジンから直接アクセスされない限り、そのページの存在に気づいてもらえないのです。 - ページの価値が伝わらないから

どんなに素晴らしいコンテンツでも、孤立していてはサイト内での重要性がGoogleに伝わらず、適切な評価を受けられません。

孤立ページのチェックのポイント

孤立ページをチェックする際のポイントは以下のとおりです。

- あなたのサイトの「核」となる重要なページは、きちんと他の関連ページからリンクされていますか?

- 特にコンバージョン(成果)に繋がるページが孤立していませんか?

- サイトマップには登録されていますか?(これは直接的な内部リンクではありませんが、発見可能性の観点から重要です)

- 意図せずリンクが外れてしまい、孤立状態になっているページはありませんか?

サイト内の重要なページを把握して、それらのページが他のページからリンクを受けているかを確認することが必須です。

観点5:意図通りにクリックされているか?(クリック状況の確認)

これは少し応用的な観点ですが、設置した内部リンクが、実際にユーザーにどの程度クリックされているかを確認することも、リンクの効果を測る上で非常に有効です。

意図通りにクリックされているかのチェックが重要な理由

リンクが意図通りにクリックされているかのチェックが重要な理由は以下のとおりです。

- リンクの効果測定のため

「このリンクは、ちゃんとユーザーを次のページへ誘導できているかな?」という効果を測ることができます。 - 改善点の発見のため

もしクリック率が極端に低いリンクがあれば、そこには何らかの改善のヒントが隠されている可能性があります。

アンカーテキストが分かりにくいのかもしれませんし、リンクの設置場所が目立たないのかもしれません。あるいは、リンク先のコンテンツ自体に魅力がない可能性も考えられます。

また、Googleが特許を取っているリーズナブルサーファーモデルの概念からも、Googleはクリックされるリンクを重要視しています。

リーズナブルサーファーモデルとは?

「実際のユーザーがクリックするリンクは、そのページやコンテンツにとって重要性が高い関連リンクである可能性が高い」と重み付け・評価するシステム

Googleはこのモデルを使用して、単にリンクの存在だけでなく、「どのリンクが実際にクリックされているか」「リンクの視覚的な特性(フォントサイズ、位置など)はどうか」といった要素も考慮してページのランキングを行います。

クリック率の高いリンクには高い重みが与えられ、そのリンク元ページのランクとともに、リンク先ページのランク評価に影響します。

Ranking documents based on user behavior and/or feature data

意図通りにクリックされているかのチェックのポイント

意図通りにクリックされているかチェックする際のポイントは以下のとおりです。

- 特に重要だと考えて設置した内部リンクは、想定通りクリックされていますか?

- クリック率が低いリンクがあれば、その原因は何でしょうか?(アンカーテキスト? 配置場所? 関連性? リンク先コンテンツ?)

- アンカーテキストや設置場所を変えることで、クリック率を改善できないでしょうか?

これを確認するには、アクセス解析ツールが必要です。

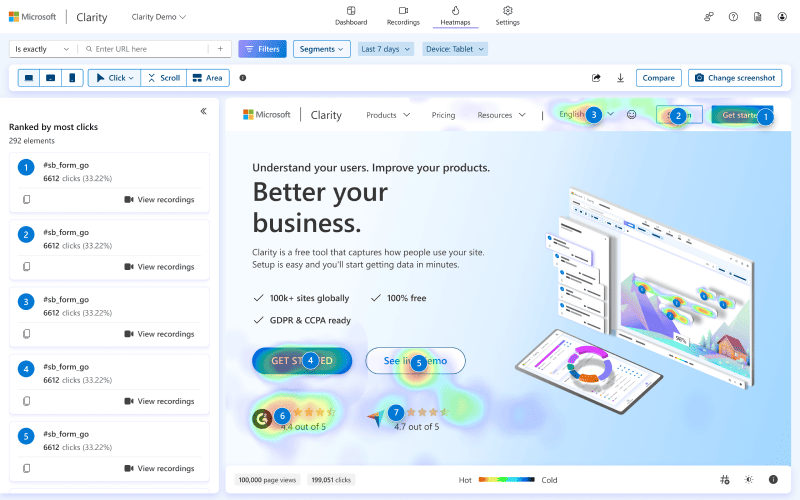

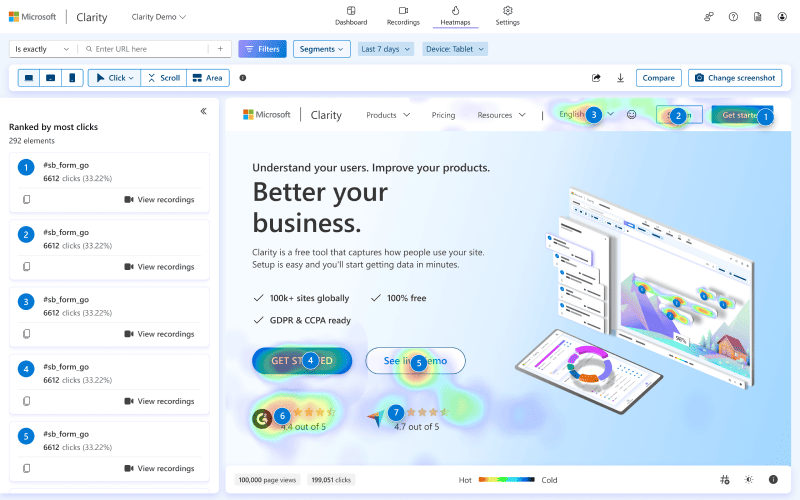

Google Analytics 4 (GA4) のイベント計測機能や、Microsoft Clarityのような無料のヒートマップツールを使うと、ページ内のどのリンクがどれくらいクリックされているかを視覚的に把握できます。

内部リンクの管理・チェック・可視化に使えるツールと具体的な調べ方

さて、チェックすべき観点がわかったら、次はいよいよ実践です。「ツールを使うのは難しそう…」と感じるかもしれませんが、心配はいりません。

ここでは、無料で利用できるツールを中心に、具体的なチェック手順を分かりやすく解説します。

これらのツールを組み合わせることで、先ほど挙げた5つの観点を効率的にチェックできます。

内部リンクは以下のツールをうまく活用してチェックするようにしましょう!

①Google Search Console【関連性の高いリンク・孤立ページ】

内部リンクチェックの出発点として、まずはGoogleが提供する無料ツールGoogle Search Console(サーチコンソール) を活用しましょう。

- (観点1:リンク切れ(間接的に「カバレッジ」レポートで404エラーなどのクロールエラーを確認))

- (観点2:アンカーテキスト(URL検査を使えば可能だが限定的))

- 観点3:関連性の高い適切なページからリンクされているか

- 観点4:孤立ページ(被リンク数が少ないページとして発見のヒントに)

Search Consoleは、Googleがあなたのサイトをどのように認識しているかを知るための必須ツールです。

ただ、Search Consoleでできる内部リンクのチェックは限定的であり、手間もかかるため参考程度にするのがおすすめです。

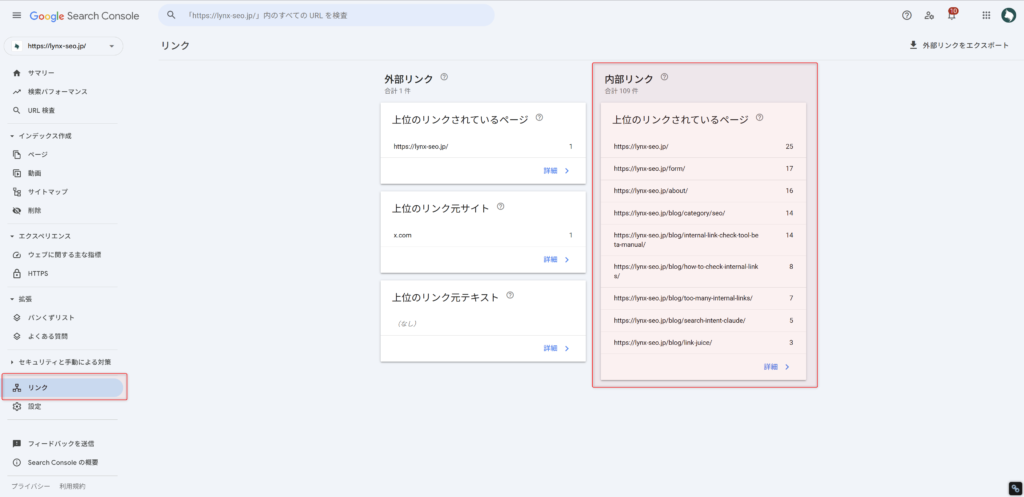

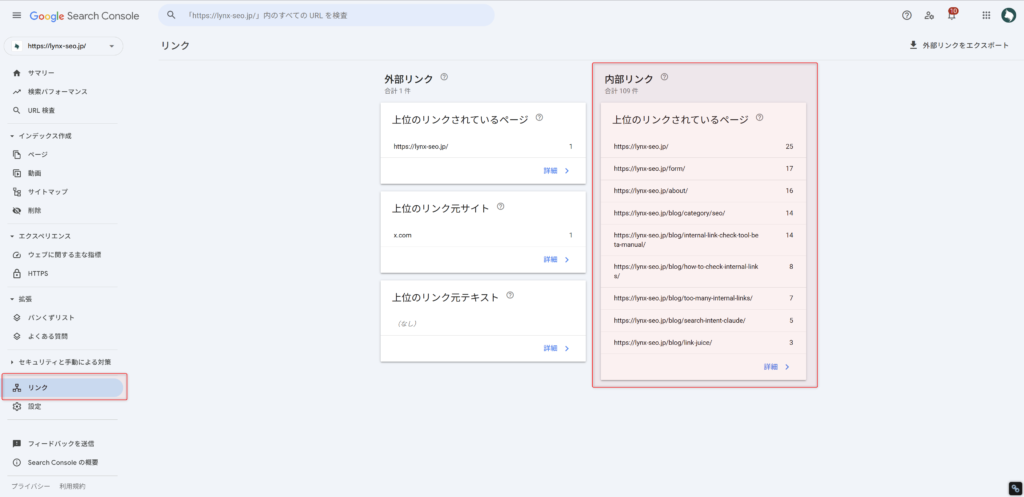

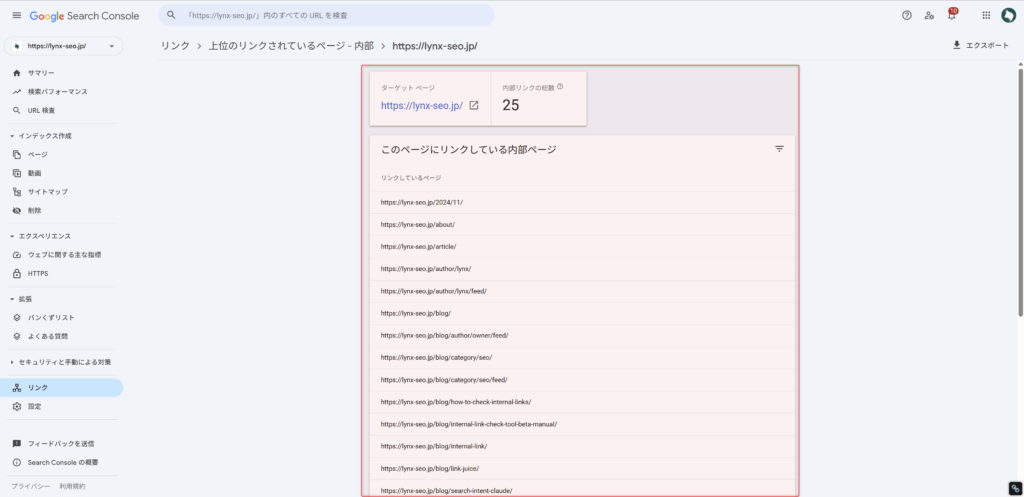

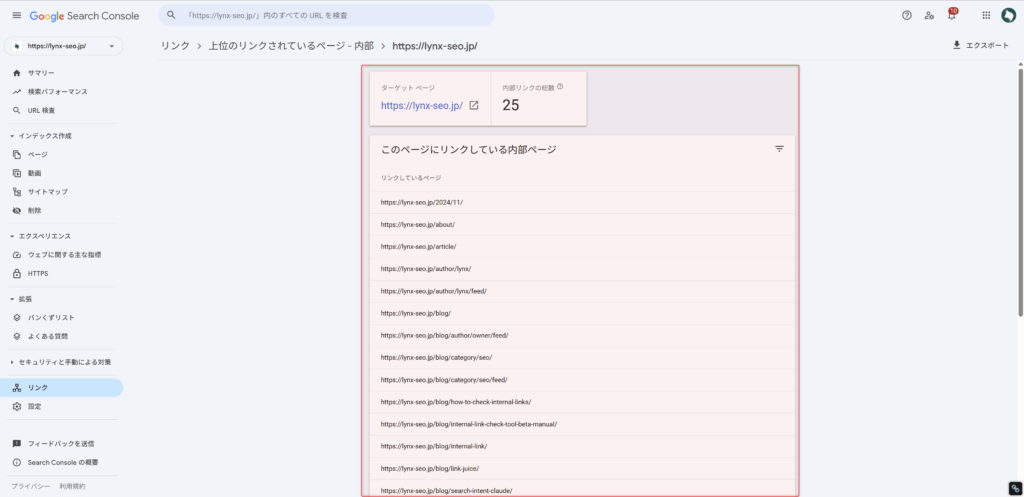

Search Consoleにログインし、リンクレポートを開く

まずはSearch Consoleにログインします。

まだ登録していない場合は、「Google Search Consoleの登録方法」を参考に登録してください。

ログインしたら、左側のメニュー下部にある「リンク」をクリックします。

「内部リンク」の項目を確認する

「リンク」レポート画面の中に「内部リンク」という項目があります。

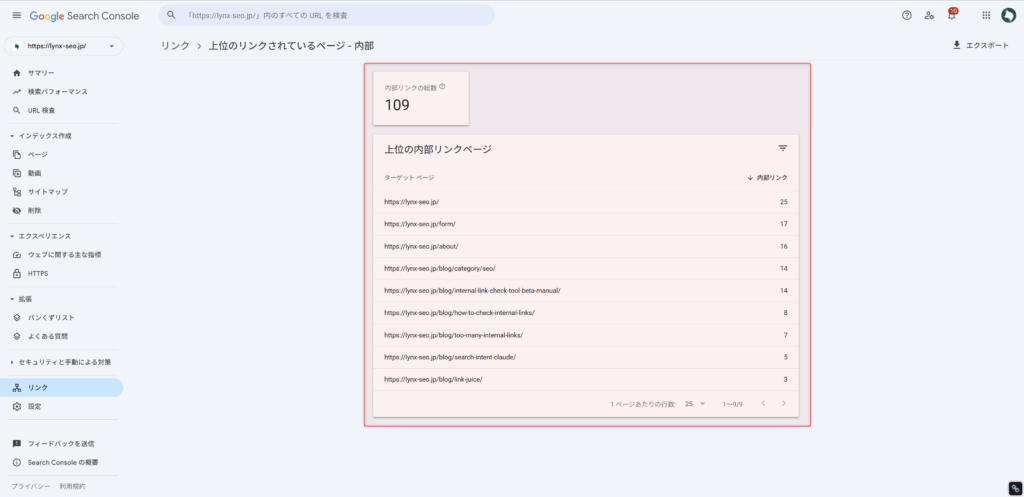

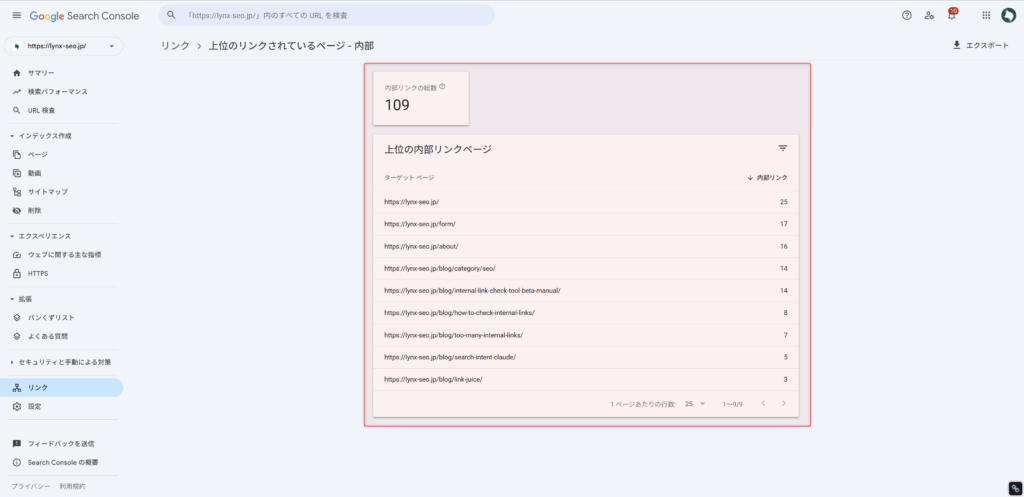

ここには「上位のリンクされているページ」として、あなたのサイト内で他のページから多くの内部リンクを受けている順にページが表示されます。

「詳細」をクリックすると、最大1000件のページとそのページが受けている内部リンクの総数を確認できます。

ここでリンク数が極端に少ないページは、孤立ページ(観点4)の可能性があります。

逆に、意図せずリンク数が多すぎるページがないかも確認しましょう。

特定のページへのリンクを確認する

「上位のリンクされているページ」リストの中から、確認したいページのURLをクリックします。すると、そのページに対して、サイト内のどのページからリンクが張られているかのリストが表示されます。

重要なページが、関連性の高い適切なページからリンクされているか・重要なページが孤立していないか(観点3、観点4)を確認できます。

アンカーテキストを確認する(限定的)

残念ながら、サーチコンソールの「リンク」レポートでは、内部リンクのアンカーテキストを一覧で確認する直接的な機能はありません。(外部リンクのアンカーテキストは確認できます)

ただし、左メニューの「URL検査」で個別のページURLを入力し、Googleが認識しているページ情報(インデックス登録状況など)を確認する際に、「カバレッジ」>「検出」>「参照元ページ」を見ることで、そのページへのリンク元URLを知ることはできます。

また、「公開URLをテスト」>「テスト済みのページを表示」>「HTML」でレンダリング後のHTMLソースを確認すれば、そのページ内のリンクとアンカーテキストを見ることは可能です。

ただ、これは少し手間がかかるので、アンカーテキストの網羅的なチェックには、次に紹介するようなツールの方が便利です。

データをエクスポートする

各レポート画面の右上にあるエクスポートボタン(下向き矢印のアイコン)をクリックすると、表示されているデータをCSVファイルやGoogleスプレッドシート形式でダウンロードできます。

ページ数が多いサイトの分析や、オフラインでじっくりデータを整理したい場合に活用しましょう。

Search Consoleは、Google視点でのサイト状況を知るための基本中の基本です。まずはここからチェックを始めてみましょう。(参考 Google Search Console ヘルプ)

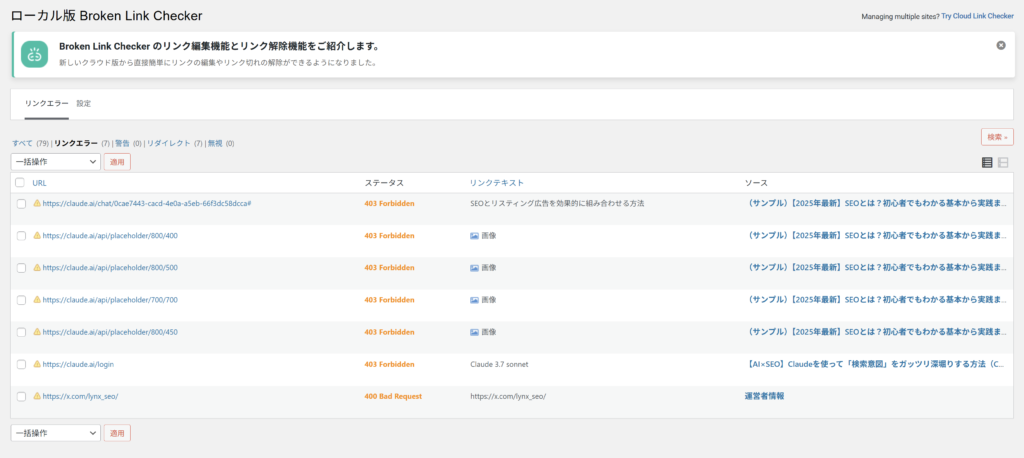

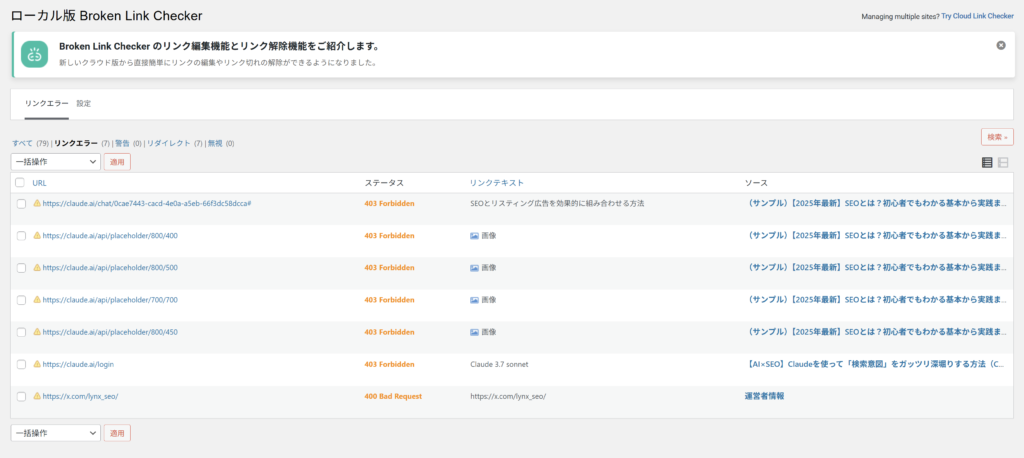

②Broken Link Checker 【リンク切れ・アンカーテキスト】)

もしあなたのサイトがWordPressで作られているなら、Broken Link CheckerというWordPressプラグインがおすすめです。

インストールして有効化するだけで、サイト内のリンク切れを自動で探し出し、WordPressの管理画面上で教えてくれます。

- 観点1:リンク切れ

- 観点2:アンカーテキスト

リンク切れ箇所をリストで確認し、そのまま修正することも可能です。また、外部リンクのエラーも把握することができます。

手軽さが魅力ですが、サイトによってはサーバーに少し負荷がかかることもあるので、その点だけ注意しましょう。(基本的には問題なし)

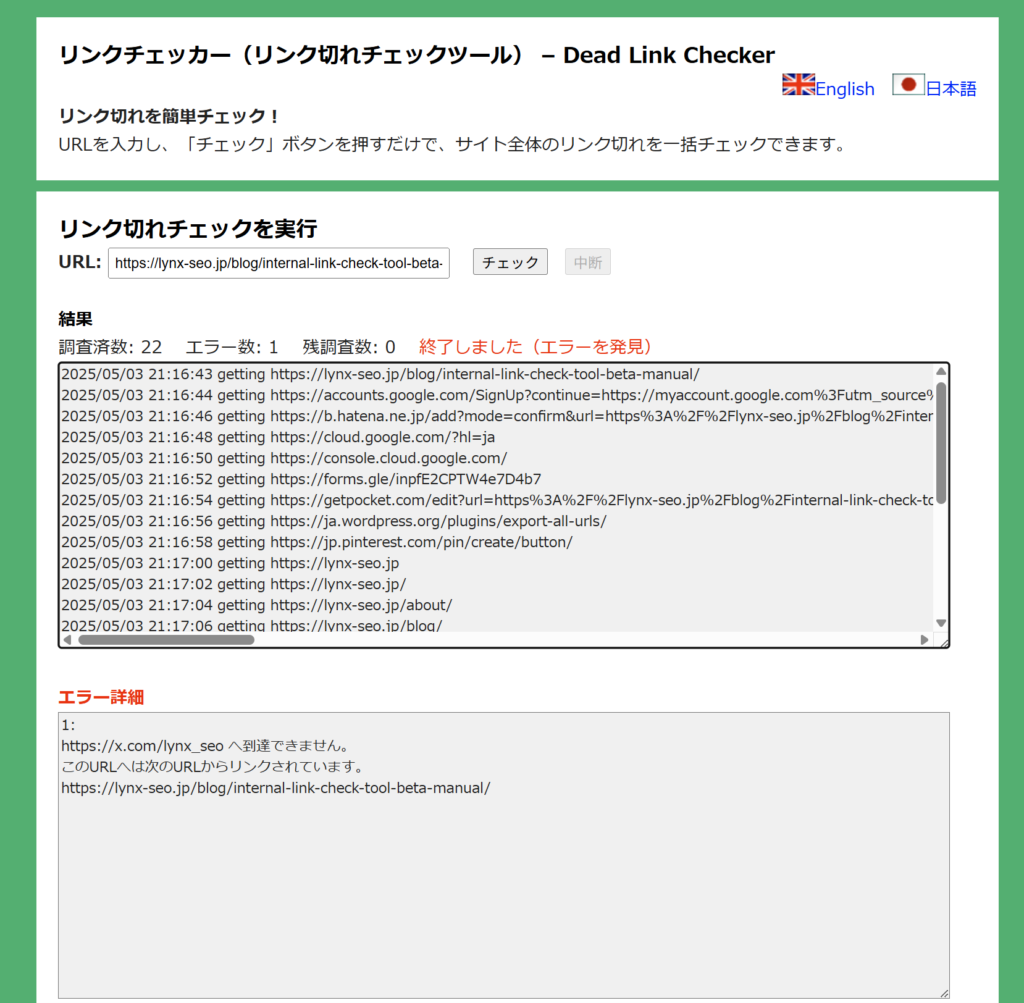

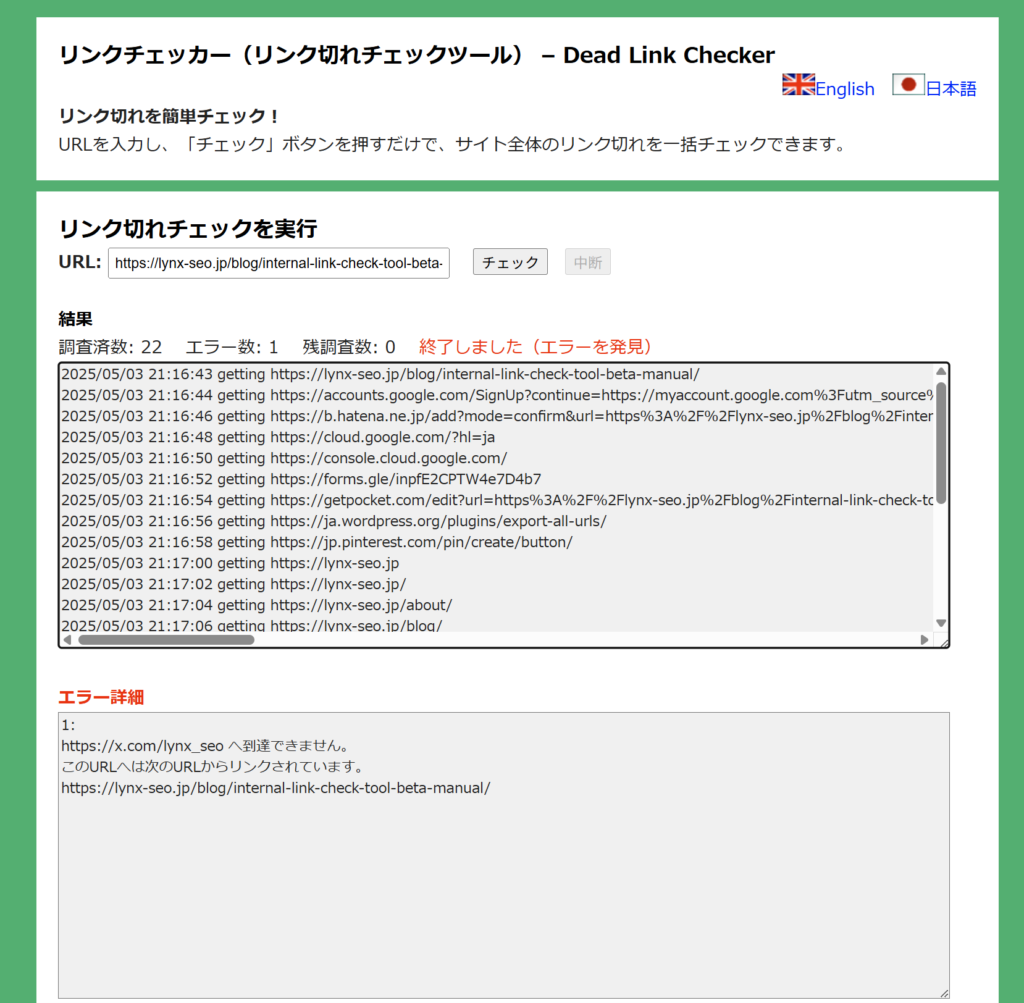

③リンクチェッカー(リンク切れチェックツール)【リンク切れ】

リンクチェッカー(リンク切れチェックツール)は、株式会社エスロジカルが提供している無料のリンク切れチェックツールです。

チェックしたいページのURLを入力するだけで、そのページ内に設置されている全てのリンク(内部リンクも外部リンクも)の状態をチェックしてくれます。

- 観点1:リンク切れ

このツールは手軽で便利ですが、あくまで任意のURL内の内部リンクのみをチェックできるものです。

サイト内の内部リンクを一括で取得したい場合は、次に紹介する「Screaming Frog」のような、より高機能なツールの利用も検討してみてください。

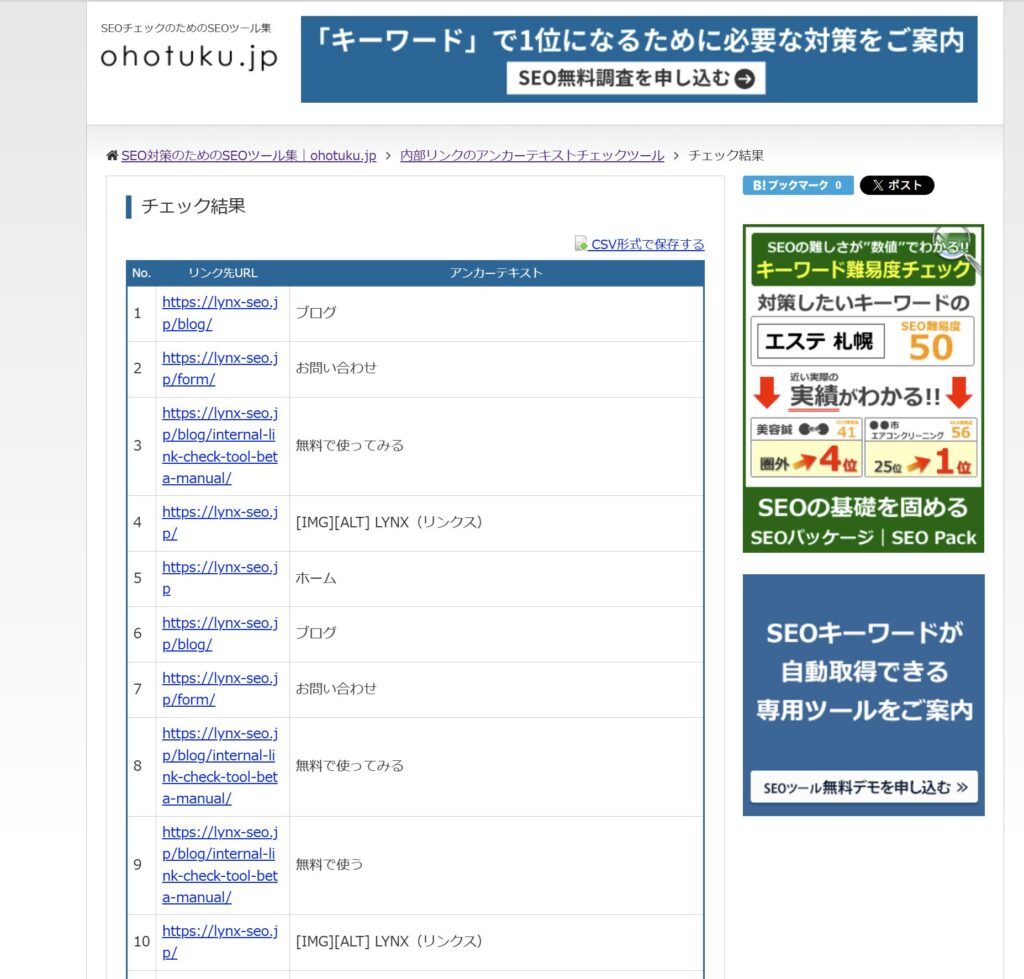

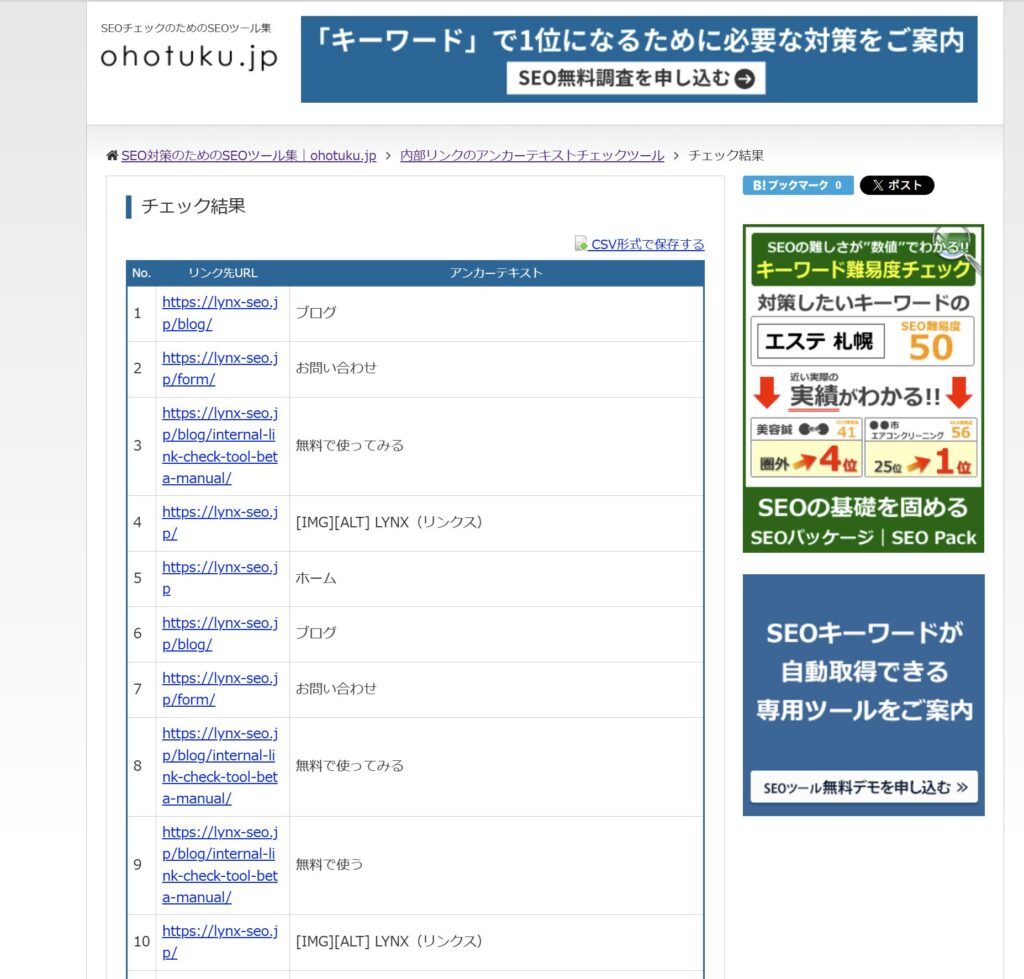

④内部リンクのアンカーテキストチェックツール(ohotuku.jp)【アンカーテキスト】

内部リンクのアンカーテキストチェックツール(ohotuku.jp)は内部リンクのアンカーテキストを取得できるツールです。

URLを入力するだけでそのページ内のリンクの有無とアンカーテキストを取得することができます。

- 観点2:アンカーテキスト

このリストを見て、「こちら」「詳細」といった曖昧なテキストが多くないか、リンク先の内容と合っていない不適切なテキストが使われていないか、などを確認しましょう。

このツールは手軽で便利ですが、あくまで任意のURL内の内部リンクのみをチェックできるものです。

サイト内の内部リンクを一括で取得したい場合は、次に紹介する「Screaming Frog」のような、より高機能なツールの利用も検討してみてください。

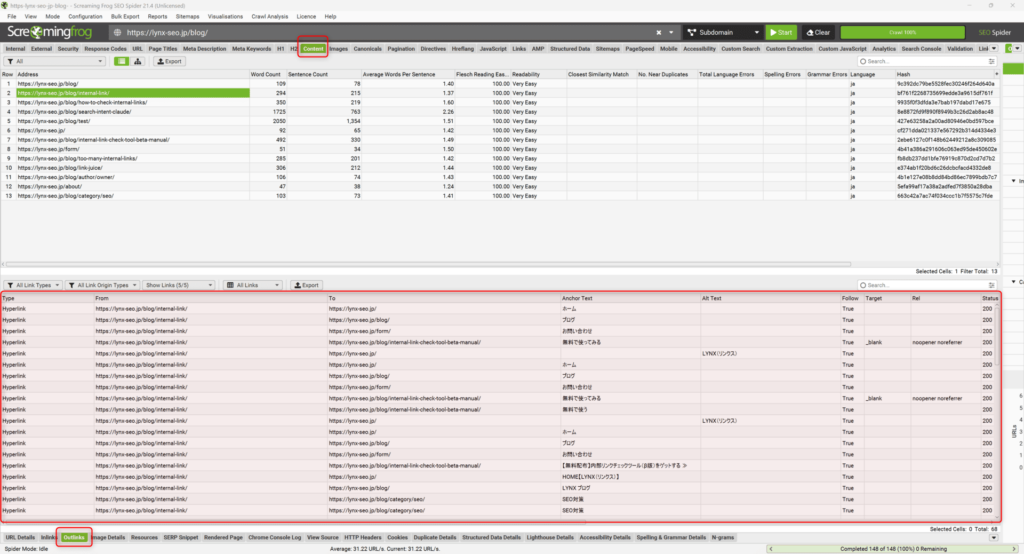

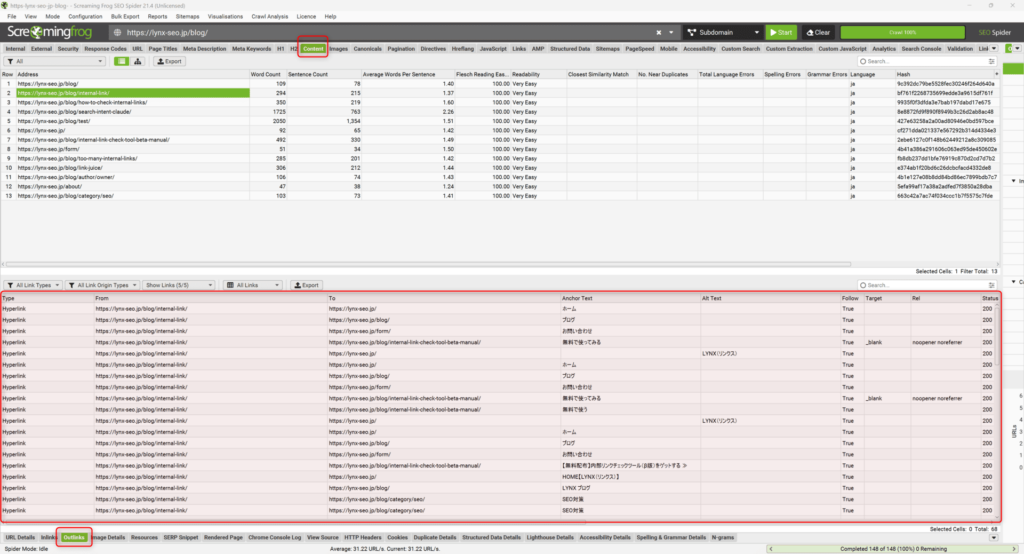

⑤Screaming Frog SEO Spider【リンク切れ・アンカーテキスト・関連性の高いリンク・孤立ページ】

「もっと詳しく内部リンクを分析したい!」「ページ数が多くて無料ツールじゃ追いつかない…」そんな方におすすめなのが、高機能なWebサイトクローラーツール「Screaming Frog SEO Spider」です。

「Screaming Frog SEO Spider」は、プロのSEO担当者も愛用するツールですが、実は無料版でも最大500 URLまでのサイトならクロールして詳細な情報を得ることができます。

- 観点1:リンク切れ

- 観点2:アンカーテキスト

- 観点3:関連性(リンク元・リンク先を確認して判断)

- 観点4:孤立ページ(Inlinksが少ないページとして発見)

まずはScreaming FrogをPCにインストールし起動します。

上部の入力欄にあなたのサイトのURLを入力し、「Start」ボタンをクリック。すると、ツールがあなたのサイト内を巡回(クロール)し始めます。

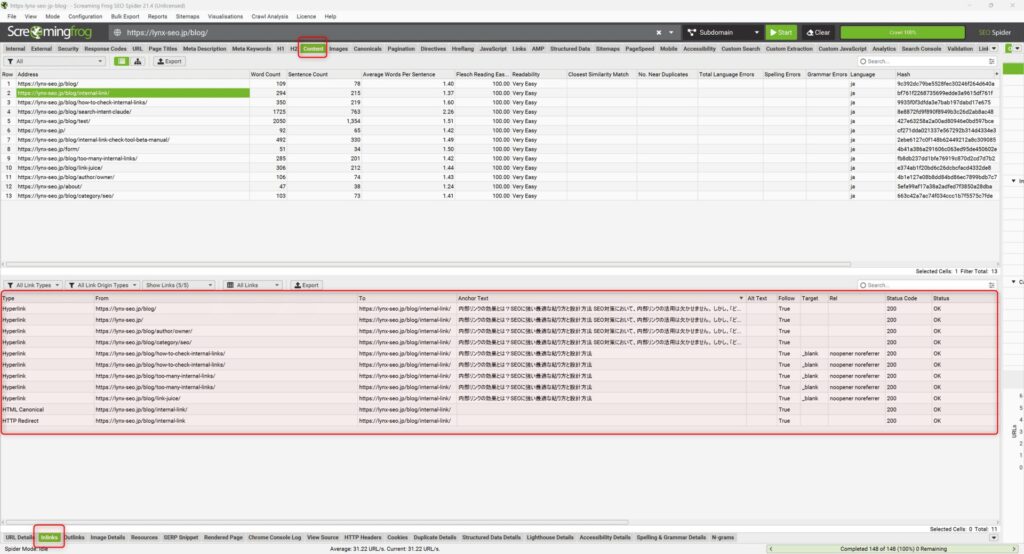

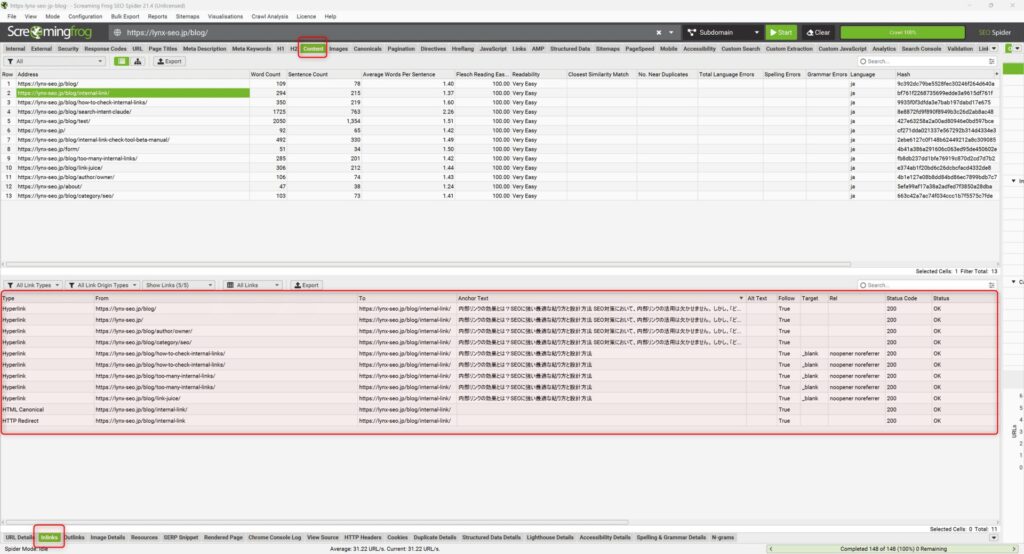

上部のURLリストで特定のページを選択した状態で、画面下部の「Inlinks」タブをクリックしてみてください。

すると、その選択したページに対して、サイト内のどのページから、どんなアンカーテキストでリンクが張られているかが一覧で表示されます。

また、アンカーテキスト・リンク切れ・別タブ開きなども確認することが出来ます。

次に、上部のURLリストで特定のページを選択した状態で、画面下部の「Outlinks」タブをクリックしてみてください。

逆に「Outlinks」タブでは、選択したページからどこへリンクが張られているか(内部・外部問わず)が分かります。

Screaming Frogは多機能なため、最初は少し難しく感じるかもしれませんが、無料版でも内部リンクチェックに必要な多くの情報を得られます。

特にサイト構造を深く分析したい方には、ぜひ試してみてほしいツールです。

関連記事

詳しい使い方は「【無料】Screaming Frogで内部リンクを徹底調査する方法」で解説していますので、参考にしてください。

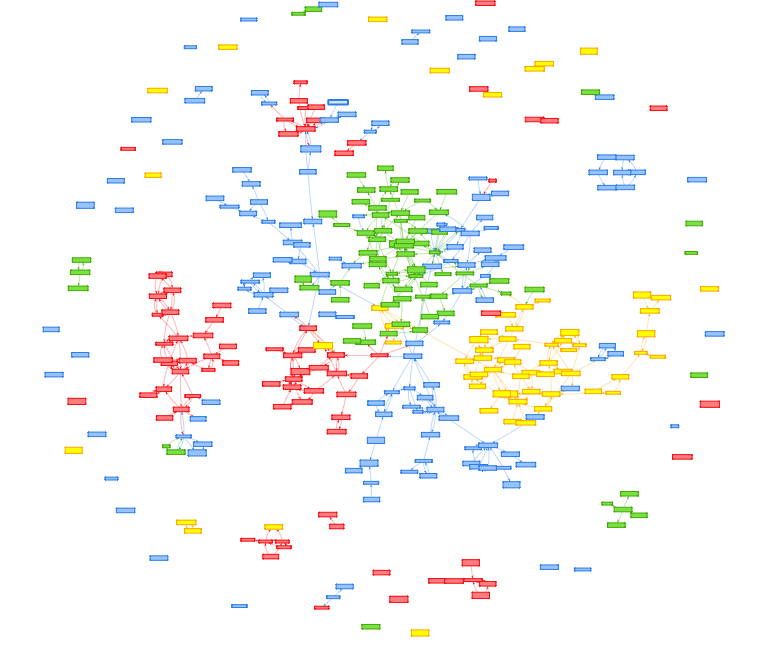

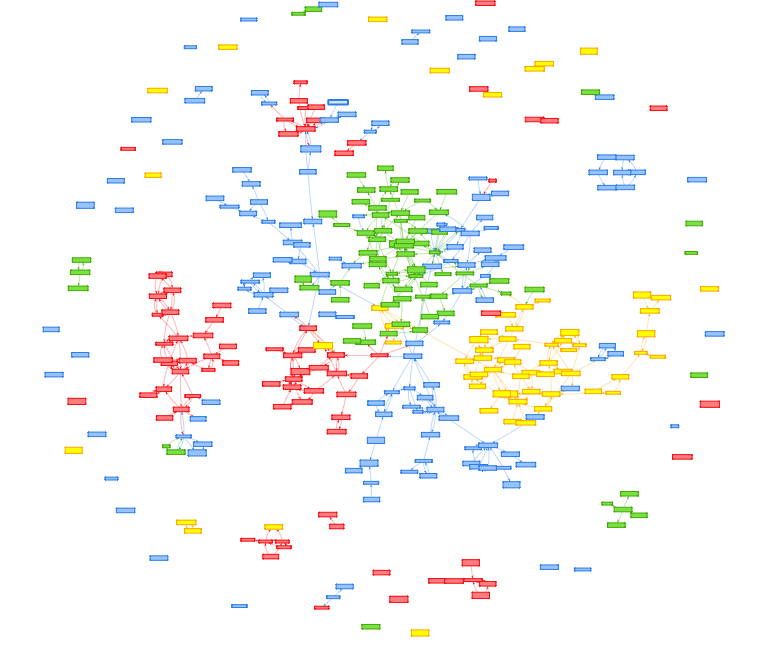

⑥Show Article Map・Link Map Insights(孤立ページ)

観点4の「孤立ページ」を効率的に見つけたり、サイト全体のリンクがどのように繋がっているのかを直感的に把握したりするには、内部リンク構造を視覚化してくれるShow Article MapやLink Map InsightsというWordPressプラグインが便利です。

どの記事にリンクが集まっているか、逆にどの記事がポツンと孤立しているかが一目で分かります。(ただし、これは個人開発のプラグインで、公式サイトからダウンロードする必要があります)

- 観点4:孤立ページ

サイトのページ数が増えてきて、「なんだか全体像が掴めなくなってきたな…」と感じたときに、こうした可視化ツールを試してみると、思わぬ問題点や改善のヒントが見つかるかもしれません。

関連記事

詳しい使い方は「WordPressプラグイン「Show article map」の使い方を解説」、「WordPressプラグイン「Link Map Insights」で内部リンクを最適化する方法」で解説していますので、参考にしてください。

⑦Microsoft Clarity(クリック状況の確認)

内部リンクがクリックされているかどうかを調査するなら「Microsoft Clarity」がおすすめです。

Microsoftが提供している無料で使えるヒートマップツールで、ユーザーがどこをクリックしたか、何を無視したか、どのくらいスクロールしたかを確認することができます。

- 観点5:クリック状況

データが貯まるまでに期間は必要ですが、一度設定しておけばデータが蓄積されます。

簡単にクリックの状況を把握できますし、使い方も難しくないため、おすすめです。

チェック結果をどう活かす?目的別の改善アクションプラン

さて、ツールを使って内部リンクをチェックし、問題点が見つかったら、それで終わりではありません。

大切なのは、その結果を元に具体的な改善アクションに繋げることです。

「見つけたはいいけど、どう直せばいいの?」とならないように、ここでは問題別の改善手順と、改善を進める上での優先順位の考え方について解説します。

内部リンクチェックで見つかった問題には、リンク切れ修正、アンカーテキスト最適化、関連性の見直し、孤立ページの解消など、原因に応じた具体的な改善アクションが必要です。

どこから手をつけるか迷ったら、SEO効果とUX改善のどちらを優先したいかに応じて、優先順位を決めて進めましょう。

【問題別】具体的な改善アクション手順

チェックで見つかる代表的な問題と、その基本的な対処法を見ていきましょう。

もし「リンク切れ(404エラー)」が見つかったら

まず、なぜリンク切れが起きているのか原因を特定しましょう。ページを削除したのか、URLを変更したのか、それとも単なるタイプミスなのか。

- URL修正

リンク先のURLが変わっただけなら、リンク元のページのHTMLを編集し、正しいURLに書き換えます。これが最も基本的な対処法です。 - 301リダイレクト

ページの内容が別のURLに恒久的に移動・統合された場合は、古いURLから新しいURLへ「301リダイレクト」を設定します。

これは「このページは永続的に引っ越しました」と検索エンジンとユーザーに伝える重要な設定で、SEO評価も新しいURLに引き継がれやすくなります。サーバー設定やWordPressプラグインなどで設定できます。 - リンク削除

リンク先のページが完全に不要になり削除された場合は、そのページを指している内部リンク自体を削除します。

もし「不適切なアンカーテキスト」が見つかったら

- 具体的に修正

こちら」「詳細」のような曖昧なテキストは、リンク先のページ内容が具体的にわかる言葉、例えば「〇〇の料金プランを見る」「△△の導入事例はこちら」のように修正します。

ユーザーがクリックする前に内容を予測できるように意識しましょう。 - キーワードを自然に

リンク先のページの主要キーワードを、不自然にならない範囲でアンカーテキストに含めることを検討します。

ただし、キーワードを詰め込みすぎると逆効果なので注意が必要です。 - 画像リンクのalt属性

画像にリンクを設定している場合は、alt属性(代替テキスト)が設定されているか確認します。

空欄だったり、画像の内容と関係ないテキストだったりする場合は、画像の内容を具体的に説明するテキスト(例「〇〇サービスのロゴ」)を設定しましょう。

(参考 Google検索セントラル リンクに関するおすすめの方法)

もし「関連性の低いリンク」が見つかったら

- 意図を確認

なぜそのリンクがそこに設置されているのか、意図や経緯を確認します。

もしかしたら過去には関連性があったのかもしれません。 - 見直して対処

文脈上やはり不自然だったり、ユーザーの期待に応えられないと判断される場合は、思い切ってリンクを削除するか、より関連性の高い適切なページへのリンクに差し替えましょう。

もし「孤立ページ」が見つかったら

- ページの必要性を再評価

まず、その孤立しているページが、本当にサイトにとって必要なページなのかを考えます。もし古くて不要な情報であれば、削除することも選択肢の一つです。 - リンクを設置する

必要なページであると判断したら、サイト内の関連性の高いページ(例えば、そのページが属するカテゴリのトップページや、関連するテーマを扱っている記事など)から、自然な文脈でリンクを設置してあげましょう。

XMLサイトマップにそのページのURLが含まれているかも確認すると、より確実です。

もし「クリック率が低いリンク」が見つかったら

- 原因を考える

なぜクリックされないのか、原因を探ってみましょう。アンカーテキストが魅力的でない? 設置場所が目立たない? リンク先のコンテンツに魅力がない? それとも、そもそもリンク元の文脈と合っていない? - 改善策を試す

原因の仮説に基づき、アンカーテキストをもっと具体的にしたり、設置場所を変えてみたり、リンク先のコンテンツを見直したりといった改善策を試してみましょう。

効果測定をしながら調整していくことが大切です。

なお、内部リンクの「数」も気になるところですよね。リンク数を調整する際の注意点については、「SEOで内部リンクが多すぎるとどうなる?適正な数と最適化のポイント」で詳しく解説しています。

【目的別】改善の優先順位の付け方(SEO効果重視 vs UX改善重視)

チェックで複数の問題が見つかった場合、「どこから手をつければいいの?」と迷うかもしれませんね。そんな時は、改善の目的に応じて優先順位をつけるのがおすすめです。

「とにかくSEO効果を早く出したい!」という場合

- 重要ページの孤立解消

まずは、サイトの収益や目標達成に直結する重要なページ(商品ページ、問い合わせページ、主要カテゴリなど)が孤立していないかを確認し、最優先でリンクを集めます。 - アンカーテキスト最適化

特に重要なページへ向けられているリンクのアンカーテキストを見直し、ターゲットキーワードを含んだ、より具体的で効果的な表現に修正します。 - リンク切れ修正(特に評価の高いページから)

クローラーの巡回を妨げるリンク切れは早めに修正しましょう。特に、すでに多くのアクセスや評価を集めているページからのリンク切れは、優先度が高いと言えます。

「ユーザーにとって使いやすいサイトにしたい!」という場合

- リンク切れ修正

ユーザーのストレスに直結するリンク切れは、何よりも先に修正しましょう。 - 関連性の高いリンク設置

ユーザーが求める情報へスムーズにたどり着けるように、関連性の高いページへのリンクを適切に設置・見直します。 - アンカーテキストの分かりやすさ向上

ユーザーが迷わず安心してクリックできるよう、具体的で分かりやすいアンカーテキストに修正します。

もちろん、理想はSEOとUXの両方をバランス良く改善していくことです。例えば、リンク切れの修正はどちらの目的にも貢献します。

あなたのサイトの現状や、かけられるリソース(時間や労力)に合わせて、賢く優先順位をつけて改善を進めていきましょう。

内部リンクチェックの適切なタイミングと頻度

最後に、内部リンクチェックを「いつ」「どのくらいの頻度で」行うのがベストなのか、という疑問にお答えします。

適切なタイミングで、無理なく継続できる頻度を見つけることが、サイトの状態を維持する秘訣です。

内部リンクチェックは、最低でも月1回程度の定期的な実施がおすすめです。

特にリンク切れとSearch Consoleのエラーは毎回確認しましょう。さらに、チェックが必要なタイミング(サイトリニューアルや大規模なコンテンツ変更、URL構造変更、SEOパフォーマンス低下時)では、より重点的なチェックを行い、サイトの健全性を維持しましょう。

定期的なチェック(月1回など)

Webサイトは生き物のようなもの。コンテンツを追加したり、修正したりする中で、意図せずリンク切れが発生したり、新しいページが孤立してしまったりすることは、どうしても起こり得ます。

だからこそ、定期的な健康診断として内部リンクチェックを習慣化することが大切なのです。

どのくらいの頻度がいいの?

これはサイトの規模や更新の頻度によっても変わってきますが、個人的には最低でも月に1回程度はチェックすることをおすすめします。

特に、頻繁にコンテンツを更新するブログや、商品数の多いECサイトなどは、もう少し短い間隔(例えば2週間に1回など)でチェックしても良いかもしれません。

記事更新時に必要なリンクを既存ページに追加する作業は絶対に必要です。(サボるのはNG!)

ここではあくまで「定期チェックの頻度」として解説していますので注意してください。

定期チェックで特に見たい項目

毎回全ての観点を詳細にチェックするのは大変かもしれません。定期チェックでは、特に以下の項目に注目すると効率的です。

- リンク切れ(404エラー)

これは最も発生しやすく、影響も大きいので毎回必ず確認しましょう。専用ツールを使えば比較的短時間でチェックできます。 - Search Consoleのエラー

Search Consoleの「カバレッジ」レポートなどで、Googleがクロールした際にエラー(404だけでなく、サーバーエラーなども含む)を検出していないかを確認します。

定期チェックを毎月のサイトメンテナンス作業の一つとしてルーティンに組み込んでしまえば、問題を早期に発見し、大きなトラブルになる前に対処できます。

「今月も異常なし!」と確認できるだけでも、安心してサイト運営に取り組めますよね。

チェックが特に必要なタイミング

月1回の定期チェックに加えて、以下のような特別なタイミングでは、より念入りな内部リンクチェックを行うことを強くおすすめします。

- サイトリニューアル時

サイトのデザインや構造をガラッと変えるリニューアルは、内部リンクに最も影響が大きいイベントです。ページのURLが変わったり、ページ自体がなくなったりすることが多いため、ほぼ全ての内部リンクを見直す必要があります。

特にURLが変更された場合は、古いURLから新しいURLへの301リダイレクト設定と、サイト内のリンク記述の修正がセットで必須です。リンク切れや、意図しないページへのリンクが大量発生していないか、公開前に徹底的にチェックしましょう。 - 大規模なコンテンツ追加・削除時

新しいカテゴリの記事をまとめて追加したり、古いサービスに関するページをごっそり削除したりした場合も注意が必要です。追加したページがサイト内で孤立しないように、既存ページから適切にリンクを張る必要があります。削除したページについては、そのページへ向かっていた内部リンクがリンク切れになっていないかを確認し、削除または修正する必要があります。 - URL構造(パーマリンク)の変更時

例えば、ブログ記事のURL形式を変更した場合なども、サイトリニューアル時と同様に、古いURLへのリンクが残っていないか、新しいURLへ正しくリンクされているかを確認し、必要に応じてリダイレクト設定とリンク修正を行います。 - SEOパフォーマンスが急に低下した時

特に思い当たる原因がないのに、検索順位やサイトへのアクセス数が急に落ち込んだ場合、内部リンクの問題が隠れている可能性もあります。原因調査の一環として、リンク切れが急増していないか、重要なページへのリンク構造が変わっていないかなどを確認してみましょう。

これらのタイミングでは、サイト全体を対象に、普段の定期チェックよりも時間をかけて、各観点を詳細にチェックするように心がけましょう。

よくある質問

内部リンクチェックに関して、皆さんが疑問に思いがちな点をQ&A形式でまとめました。

無料ツールだけで十分チェックできますか?

サイトの規模によりますが、多くの場合、基本的なチェックは無料ツールで十分可能です。

数百ページ程度までのサイトであれば、Google Search Consoleとこの記事で紹介したような無料ツールを組み合わせることで、主要な問題点は発見できるでしょう。

ただし、数千ページを超える大規模サイトや、より詳細なデータ分析(例 全アンカーテキストの網羅的確認、リンク階層の深い分析など)を行いたい場合は、Screaming Frogのような高機能ツールの有料版や、他の有料SEOツールの導入を検討する価値はあります。

まずは無料ツールから始めてみて、物足りなさを感じたらステップアップするのがおすすめです。

内部リンクは多ければ多いほど良いですか?

内部リンクは必ずしも「多ければ良い」というわけではありません。

重要なのは、数よりもリンクの質と関連性です。

関連性の低いページへのリンクや、ユーザーにとって不自然で邪魔になるようなリンクばかりでは、かえってUXを損ね、SEO評価も分散させてしまう可能性があります。

Googleも不自然なリンク操作は推奨していません。1ページあたりの内部リンク数に「〇個まで」という明確なルールはありませんが、あくまでユーザーにとって自然で、役立つ範囲に留めることを心がけましょう。

リンク切れはどうやって修正すればいいですか?

リンク切れの主な修正方法は、問題の状況に応じて以下の3つです。

- URL修正

リンク先のURLが単純に間違っていたり、少し変更されたりした場合は、リンク元のHTMLを編集して正しいURLに書き換えます。 - 301リダイレクト

ページ内容が別のURLに完全に引っ越した場合は、古いURLにアクセスがあった際に自動的に新しいURLへ転送する「301リダイレクト」を設定します。これはサーバー側での設定や、WordPressならプラグインで対応できます。 - リンク削除

リンク先のページが完全に不要になり削除された場合は、そのページを指していた内部リンク自体を削除します。 どの方法が適切か判断し、確実に対応しましょう。

チェックにはどれくらい時間がかかりますか?

これもサイトの規模や使うツール、どこまで詳しくチェックするかによって大きく変わります。

小規模サイトの定期的なリンク切れチェックだけなら、オンラインツールを使えば数分から数十分で終わることもあります。Search Consoleでの確認も、慣れてくればそれほど時間はかかりません。

一方で、Screaming Frogで大規模サイト全体をクロールして詳細分析するとなると、数時間単位で時間がかかることもあります。初めてチェックする場合や、サイトリニューアル時などは、余裕を持ったスケジュールで取り組むことをおすすめします。

JavaScriptで生成されたリンクもチェックできますか?

Screaming Frogのような高機能クローラーツールは、設定でJavaScriptレンダリング(ページ内でJavaScriptを実行して表示される内容を読み取ること)を有効にすれば、JavaScriptによって動的に生成されたリンクも検出可能です。

ただし、レンダリングを有効にするとクロールに時間がかかる場合があります。

Google Search Consoleは、Googlebotが実際にページをレンダリングした結果に基づいてリンクを認識するため、JavaScriptで生成されたリンクも基本的には検出対象となります。一方で、簡易的なオンラインのリンク切れチェッカーなどでは、JavaScriptで生成されたリンクまでは検出できないことが多いです。

ご自身のサイトの作りと、使いたいツールの仕様を確認することが重要です

まとめ

今回は、Webサイト運営において非常に重要ながら、つい見落としがちな「内部リンクチェック」について、その重要性から具体的なチェック観点、無料ツールを使った手順、そして改善アクションまで、網羅的に解説してきました。

- 内部リンクチェックは、SEO評価(クローラビリティ、ページ評価)とユーザー体験(回遊性、満足度)の両方を向上させるために不可欠です。放置は厳禁!

- チェックすべき主な観点は「リンク切れ」「アンカーテキスト」「関連性」「孤立ページ」「クリック状況」の5つ。

これらを意識すれば効果的なチェックができます。 - Google Search Consoleを基本に、目的に応じて無料のリンク切れチェックツールやアンカーテキストチェックツール、Screaming Frog(無料版) などを活用するのがおすすめです。

- チェックで見つかった問題は、原因に応じて適切に修正・改善することが何より重要です。

- 月1回程度の定期チェックと、サイトリニューアルなどの特定タイミングでの重点チェックを習慣化し、サイトの健康を維持しましょう。

内部リンクのチェックと改善は、サイトの成長に欠かせない大切な作業です。根気強く取り組むことで、きっと成果につながるはず。

まずは、今日からできる範囲で内部リンクを見直してみましょう!