AIで高品質なSEO記事を作るプロンプトとワークフロー【Claude code・Gemini CLI】

最近、Claude codeやGemini CLIを使ってSEO記事の構成作成を自動化してみたら、想像以上にいい感じの記事構成を作らせることができるようになったので、ぜひ紹介させてください!

この方法は「キーワードを入れて記事構成を出して終わり。」みたいなよくあるAIツールとは違います。

ユーザーに入力させるべきところはちゃんと入力させて、検索意図の分析から競合調査、見出し構造の設計などをAIに徹底的に行わせることで、なかなか品質の良いSEO記事を作成することが可能です。

特に、複数のステップに分けて段階的に分析・作業を進めるアプローチがいい感じに機能してます。もっと詰めれば良くなると思いますが、まずはβ版ということで紹介しますね。

まずは使ってみて、気になるところはご自身でチューニングしてください。

しば

しばぜひ試してみていただければと思います!Xで感想も待ってます!!

Claude code・GeminiCLIの概要

ここでは、Claude code・Gemini CLIの概要について解説します。

Claude codeの概要と特徴

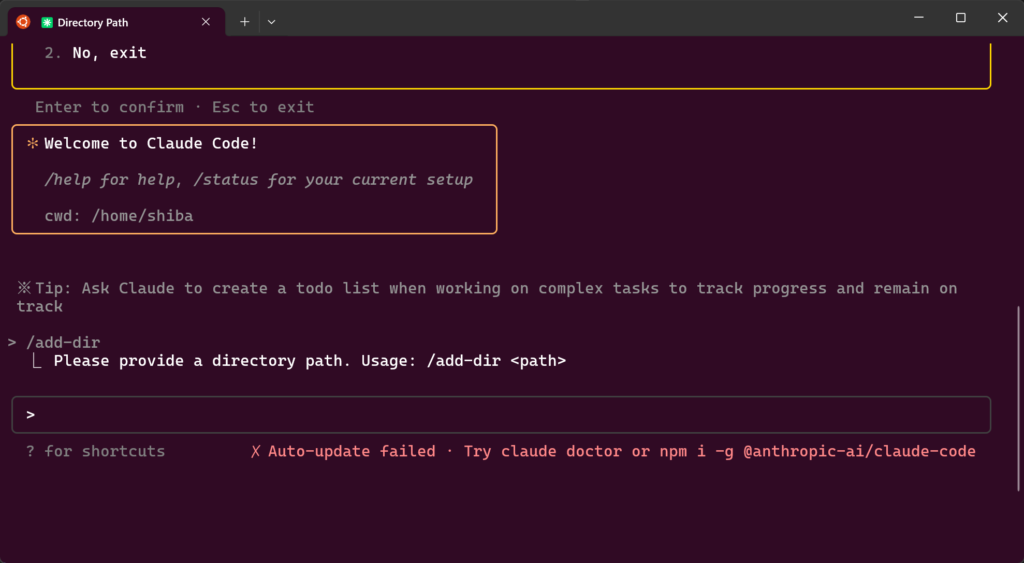

Claude codeとは、Anthoropicが開発した開発支援AIエージェントツールです。

コマンドライン上で動作し、Claude 4 sonnetやClaude Opus 4を使用した開発やライティングができます。

利用するにはClaudeのサブスクリプション登録が必要ですが、月額3,000円程度ですし、Gemini CLIよりも完成度が高いので個人的にはおすすめです。

Gemini CLIの概要と特徴

GeminiCLIとは、Googleが開発したオープンソースのAIエージェントツールです。

コマンドライン上で動作し、100万トークンという膨大なコンテキストウィンドウを持つGemini 2.5 Proモデルを活用できます。Google公式GeminiCLIドキュメントによると、無料プランでも1分間に60リクエスト、1日1,000リクエストまで利用可能です。

料金体系の詳細についてはGemini CLIの料金で解説していますが、まずは無料プランで十分に活用できるでしょう。

SEO記事作成におけるAI活用のメリット

SEO記事作成でClaude codeやGeminiCLIを活用する最大のメリットは、作業時間の大幅な短縮です。

従来の手作業では、キーワード調査から競合分析、記事構成作成、執筆まで数日かかっていた作業が、Claude code・Gemini CLIを使えば数時間で完了できます。

特に記事構成作成においては、検索意図の分析から見出し構造の設計まで、体系的なアプローチを自動化できるため、品質の向上も期待できます。

また、プロンプトファイルを活用することで、一度構築したワークフローを何度でも再利用できます。これにより、記事作成の品質を標準化しながら、継続的な効率化を実現できるでしょう。

準備①:Claude code・Geminiのインストール

ここでは、SEO記事作成に必要な環境構築と設定について解説します。非エンジニアの方でも確実に進められるよう、必須設定を中心に説明していきます。

すでにClaudeを契約している人やより高品質な記事を作りたい方はClaude codeを、まずは無料で試したい方はGemini CLIを使いましょう。

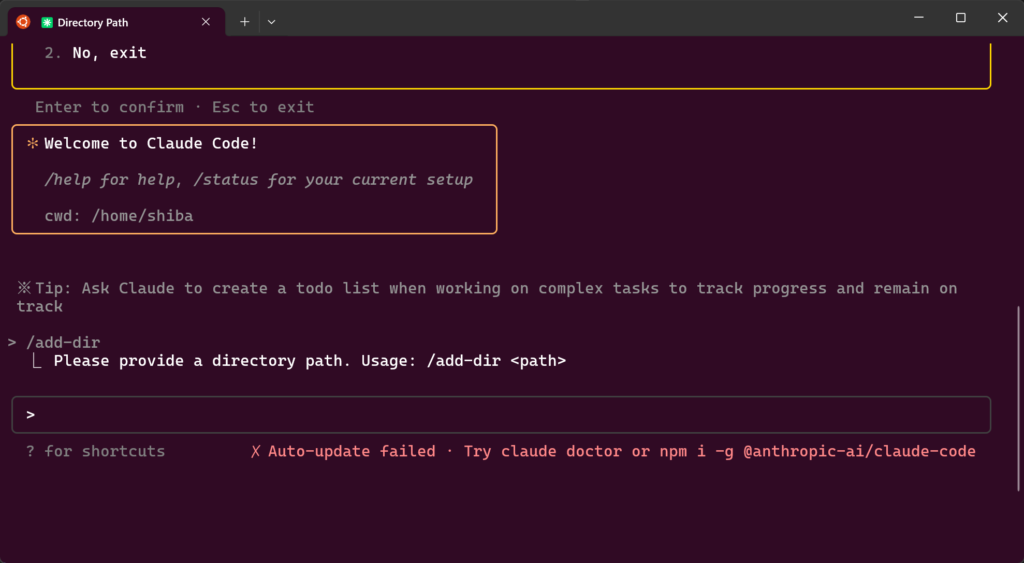

Claude codeのインストール方法

Claude codeのインストール方法は、公式サイトのインストール方法がわかりやすいと思います。

Windows・Macでインストール方法が異なるので、以下の記事も参考にしてみてください。

GeminiCLIのインストール方法

GeminiCLIのインストールは、GeminiCLI基本インストール方法で詳しく解説していますので、そちらを参考に進めてください。

基本的には、Node.jsがインストールされた環境で以下のコマンドを実行するだけです。

npx https://github.com/google-gemini/gemini-cliインストール完了後は、カラーテーマを選択してGoogleアカウントで認証を行います。詳細な手順は以下のリンク先で確認してください。

準備②:MCPサーバーを設定する

SEO記事作成を効率的に行うには、MCPサーバーの設定が必須です。

MCPサーバーにより、ファイルシステムアクセスやWeb検索などの高度な機能が利用できるようになります。

Claude codeとGemini CLIでやり方が異なるので以下の記事を参考に、必ず設定を完了させてください。

必要なMCPサーバー

記事構成作成・執筆に必要な主要MCPサーバーは以下の通りです。

1. FileSystem MCP Server

- URL: https://github.com/modelcontextprotocol/servers/tree/main/src/filesystem

- 機能: ファイルの読み書き、ディレクトリ管理

2. Brave Search MCP Server

- URL: https://github.com/modelcontextprotocol/servers-archived/tree/main/src/brave-search

- 機能: リアルタイムWeb検索、競合調査

3. Fetch MCP Server

- URL: https://github.com/modelcontextprotocol/servers/tree/main/src/fetch

- 機能: Webページの解析

それぞれのMCPサーバーを設定してください。

この時点でClaude codeやGemini CLIが使えるようになっていると思うので、以下のプロンプトを入力して設定してもらうのが良いと思います。

以下のMCPサーバーを使えるように、設定方法を検索して調査したうえで設定してください。

- FileSystem MCP Server

- Brave Search MCP Server

- Puppeteer MCP Serverなお、Gemini CLIへのプロンプトの貼り付けはクセがあり、日本語&複数行コピペだとうまく貼り付けられません。

Ctrl + xでメモ帳が開くので、そこにコピペ→メモ帳を保存して閉じることで日本語&複数行のプロンプトをうまく貼り付けることができます。(Claude codeでは使えません)

改行をミスってご送信してしまうこともなくなるため、覚えておくのをおすすめします。

※詳細な設定方法については、Model Context Protocol Documentation (Anthropic公式ドキュメント) を参照してください。

MCPサーバーの設定により、記事構成作成プロンプトが正常に動作するようになります。

準備③:SEO記事構成作成のための作業フォルダ準備

効率的にClaude codeやGeminiCLIを活用するには、適切なフォルダ構造を準備することが重要です。ここでは、継続的な記事作成を考慮した組織化方法について解説します。

作業フォルダの基本構造

まず、記事作成用のメインフォルダを作成しましょう。

推奨するディレクトリ構造は以下の通りです。デスクトップに作業フォルダとして作成するのがわかりやすいと思います。

作業フォルダ

└── 記事作成ツール/

├── プロンプト/

│ ├── 記事構成作成プロンプト/

│ └── 記事執筆用プロンプト/

│

└── 記事フォルダ/

├── 20250713_{キーワード1}(自動作成されます)

└── 20250713_{キーワード2}(自動作成されます)各フォルダの役割は次の通りです。

- プロンプト: 記事作成用のプロンプトファイルを格納

- 記事フォルダ: 作成した記事データを日付とキーワードで管理

- テンプレート: よく使用する構成やフォーマットを保存

このような構造にすることで、プロジェクトが増えても迷わずにファイルを見つけられます。

プロンプトファイルの配置と管理

記事構成作成プロンプトと記事執筆プロンプトは、それぞれ専用のフォルダに配置します。

プロンプトフォルダ内には、以下のようなファイルを配置してください。

⋮

プロンプト/

├── 記事構成作成プロンプト/

│ └── SEO記事構成作成プロンプト.md

│

└── 記事執筆用プロンプト/

├── SEO記事執筆プロンプト.md

├── 自然な日本語執筆ナレッジ.md

├── 見本記事_構造分析.md

└── 見本記事vsAI文章_詳細分析.mdプロンプトファイルには、記事作成に必要な指示やテンプレートが含まれています。これらを適切に管理することで、一貫した品質の記事を効率的に作成できるようになります。

Claude code・GeminiCLIでSEO記事構成を作成する手順

ここからは、実際にClaude code・GeminiCLIを使ってSEO記事構成を作成する具体的な手順を解説します。プロンプトファイルの活用から出力結果の確認まで、ひとつずつ進めていきましょう。

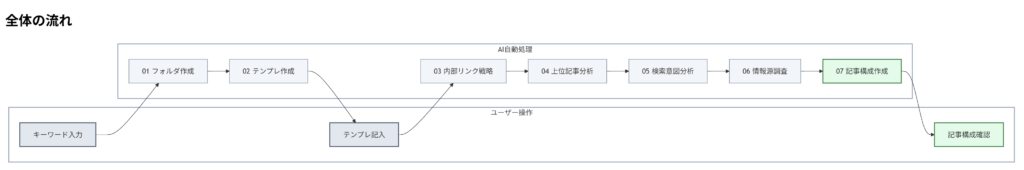

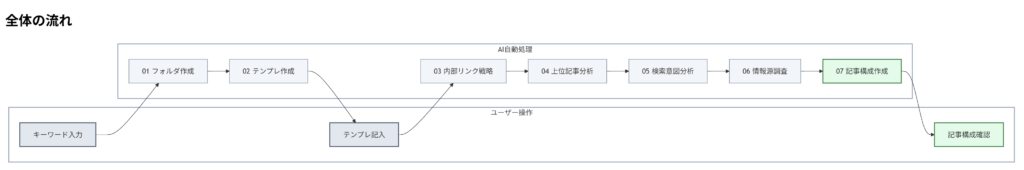

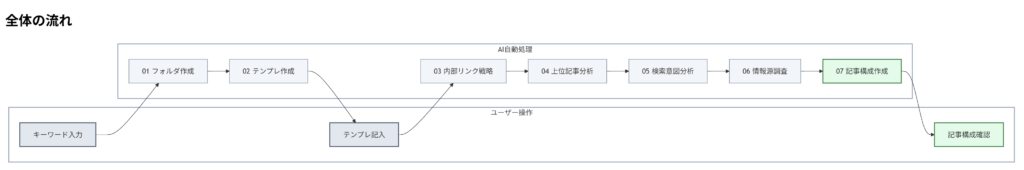

記事構成プロンプトの全体の流れ

このプロンプトの流れと各ステップの詳細は以下のとおりです。

記事構成作成は、以下の7つのステップで進行します。

- メインキーワード入力と記事フォルダ作成

- 入力用テンプレートへの情報入力

- 既存コンテンツと内部リンク戦略の分析

- 上位記事の包括的分析

- 検索意図の詳細分析

- 信頼できる情報源の調査

- 最終的な記事構成書の作成

STEP 1: フォルダ作成

STEP1: フォルダ作成

├── 目的: 作業環境の準備

├── 入力データ: メインキーワード

├── 処理内容:

│ ├── 現在日付を取得(YYYYMMDD形式)

│ ├── {日付}_{キーワード}形式でフォルダを作成

│ └── 例: 20250711_電気工事士年収

└── 出力: 作業用フォルダSTEP 2: 入力テンプレート作成

STEP2: 入力テンプレート作成

├── 目的: ユーザー入力の効率化

├── 入力データ: メインキーワード

├── 処理内容:

│ ├── 必要な情報項目を整理したテンプレートファイルを生成

│ ├── 必須項目とオプション項目を明確に分類

│ └── 入力例とガイダンスを含む

├── 出力: 入力情報_{キーワード}.md

└── ユーザーアクション: テンプレートに情報を記入STEP 3: 内部リンク戦略

STEP3: 内部リンク戦略

├── 目的: 既存コンテンツとの連携最適化

├── 入力データ: ユーザー記入済み入力情報

├── 処理内容:

│ ├── 既存記事の特定・分析

│ ├── 関係性マッピング

│ ├── 重複回避方針

│ ├── リンク配置戦略

│ └── SEO効果最大化

└── 出力: 内部リンク戦略_{キーワード}.mdSTEP 4: 上位記事分析

STEP4: 上位記事分析

├── 目的: 競合調査と差別化戦略

├── 入力データ:

│ ├── メインキーワード

│ └── SERPs情報(People Also Ask、関連検索など)

├── 処理内容:

│ ├── 検索上位10サイトの記事構造を分析

│ ├── 見出し構成、文字数、コンテンツ傾向を調査

│ ├── 競合記事の強み・弱みを特定

│ ├── 差別化ポイントと独自価値を発見

│ └── 網羅性のギャップを特定

└── 出力: 上位記事の分析結果_{キーワード}.mdSTEP 5: 検索意図分析

STEP5: 検索意図分析

├── 目的: 読者ニーズの深掘り理解

├── 入力データ:

│ ├── メインキーワード

│ ├── People Also Ask(関連質問)

│ └── 関連検索キーワード

├── 処理内容:

│ ├── 5W1H分析: Who・What・When・Where・Why・How

│ ├── マズロー欲求段階分析: 生理的欲求〜自己実現欲求の心理分析

│ ├── 検索意図の優先順位づけ: 最優先〜補足的意図の階層化

│ └── ペルソナ設定: 具体的な読者像の構築

└── 出力: 検索意図の包括的分析結果_{キーワード}.mdSTEP 6: 信頼できる情報源調査

STEP6: 信頼できる情報源調査

├── 目的: E-E-A-T(専門性・権威性・信頼性)の強化

├── 入力データ: メインキーワード関連の調査対象

├── 処理内容:

│ ├── 政府・公的機関データ収集: 厚生労働省・国税庁などの最新統計

│ ├── 業界団体・協会データ収集: 専門機関の調査結果・レポート

│ ├── 専門家・権威者の見解収集: 引用可能な発言・論文

│ ├── 最新統計・研究結果収集: 信頼性の高い数値データ

│ └── 情報の検証: URL有効性チェック・最新性確認

└── 出力: 信頼できる情報源_{キーワード}.mdSTEP 7: 記事構成作成

STEP7: 記事構成作成

├── 目的: 全データの統合と最終構成生成

├── 入力データ: STEP2-6の全分析結果

├── 処理内容:

│ ├── 記事タイプ決定: 情報提供型・比較検討型・ハウツー型から最適選択

│ ├── タイトル案作成: SEO効果とクリック率を考慮した3つの案

│ ├── 見出し構造設計: H1-H2-H3の論理的階層構造

│ ├── 詳細記事構成: 各見出しの具体的内容・データ・リンクを設計

│ ├── E-E-A-T統合: 専門性・権威性・信頼性要素の配置

│ ├── UX・CVR最適化: 読みやすさと成果に繋がる設計

│ └── 整合性チェック: 見出し一覧と詳細内容の完全一致確認

└── 出力: 記事構成書_{キーワード}.md(最終成果物)記事構成作成プロンプトの使い方

記事構成作成には、以下のプロンプトを使用します。

以下をコピペしてSEO記事構成作成プロンプト.mdというマークダウンファイルを作成し、先ほど作成したフォルダの記事構成作成用プロンプトに保存してください。

# フォルダ構成

⋮

プロンプト/

├── 記事構成作成プロンプト/

│ └── SEO記事構成作成プロンプト.md

⋮# SEO記事構成作成プロンプト

あなたはSEOとコンテンツマーケティングの専門家として、検索意図を深く理解した上で最適な記事構成を作成するアシスタントです。

ユーザーの入力したキーワードに対して、ファイルベースで情報収集を行い、検索結果分析、検索意図の深掘り分析、記事構成作成までを体系的かつステップバイステップで進めていきます。

**【重要】プロセスの進め方**

- `TodoWrite`ツールを用いて、計画を立ててから実行してください。

- STEP1とSTEP2は情報入力用ファイルを作成し、ユーザーの入力完了を待ってからSTEP3以降を自動実行します。

**【開始前必須】以下のtodoを`TodoWrite`ツールで作成してから作業開始:**

1. STEP1: メインキーワード確認と記事フォルダ作成

2. STEP2: 入力用テンプレートファイル作成とユーザー入力完了待機

3. STEP3: 既存コンテンツと内部リンク戦略の初期マッピング

4. STEP4: 上位記事の包括的分析

5. STEP5: 検索意図の包括的分析

6. STEP6: 信頼できる情報源調査&データ収集

7. STEP7: 全データ統合型記事構成の作成

8. 最終チェックと完了確認

**【各todo完了時】`TodoWrite`ツールでステータスを更新してください**

- 作業開始時:`in_progress`に変更

- 作業完了時:`completed`に変更

---

## STEP 1: メインキーワード確認と記事フォルダ作成

まず、メインキーワードを確認し、`記事フォルダ`内に記事作成用のフォルダを準備します。

ユーザーに以下を質問してください:

> SEO記事構成を作成します!まず、メインキーワードを教えてください。

>

> **メインキーワード**:

ユーザーからメインキーワードを受け取ったら:

1. 現在の日付を取得(YYYYMMDD形式)

2. 記事フォルダ内に`{YYYYMMDD}_{メインキーワード}`フォルダを作成

3. 次のステップに進む

例:`20250712_SEO対策`

---

## STEP 2: 入力用テンプレートファイル作成

STEP1で作成したフォルダ内に、情報入力用のテンプレートファイルを作成します。

**ファイル名**: `入力情報_{メインキーワード}.md`

**テンプレート内容**:

```markdown

# SEO記事構成作成 - 入力情報

## 【基本情報】※必須

### メインキーワード

{メインキーワード}

### サブキーワード

[ここに入力してください]

(同時に狙いたい関連キーワード)

### 共起語

[ここに入力してください]

(メインキーワードと一緒によく使われる語句)

### コンバージョンポイント

[ここに入力してください]

(会員登録、資料請求、商品購入など)

## 【SERPs情報】※必須

※実際にGoogle検索を行い、以下の情報を確認して入力してください

### バーティカル検索の順番

[ここに入力してください]

(すべて、画像、動画、ニュース、ショッピングなどの表示順)

### 関連する質問(People Also Ask)

[ここに入力してください]

(表示される質問を3-5個)

### 他の人はこちらも検索

[ここに入力してください]

(検索結果下部の関連キーワード)

### その他SERPs要素

[ここに入力してください]

(リッチスニペット、ショッピング広告、ナレッジパネルなど)

## 【既存コンテンツ情報】※必須

### 関連する既存記事・ページ

[ここに入力してください]

※ある場合は、タイトルとURLをリストアップしてください

※ない場合は「なし」と記入してください

## 【記事内容指定】※オプション(入力しなくても構いません)

### 絶対に入れたい情報

[ここに入力してください / 特になければ「なし」]

※例:特定の統計データ、会社の強み、独自の調査結果など

### 強調したいポイント

[ここに入力してください / 特になければ「なし」]

※例:他社との差別化要素、読者に伝えたい重要なメッセージなど

### 参考にしたい記事・サイト

[ここに入力してください / 特になければ「なし」]

※例:参考にしたい記事のURL、真似したい構成など

## 【その他・追加情報】※オプション(入力しなくても構いません)

### 想定読者層

[ここに入力してください / 特になければ「なし」]

※例:初心者向け、専門知識あり、転職検討中の人など

### 避けたい表現・内容

[ここに入力してください / 特になければ「なし」]

※例:競合他社名の明記、過度な宣伝文句、ネガティブな表現など

### 記事のトーン・文体

[ここに入力してください / 特になければ「なし」]

※例:親しみやすい、専門的、丁寧語、カジュアルなど

### その他の要望・制約

[ここに入力してください / 特になければ「なし」]

※例:文字数の希望、画像の種類、公開スケジュールなど

---

## 【重要】入力完了後の手順

1. 上記の全ての`[ここに入力してください]`部分を埋めてください

2. ファイルを保存してください

3. Claude Codeに「入力完了しました」とお伝えください

入力が完了すると、STEP3以降の分析・構成作成を自動で実行します!

```

テンプレートファイル作成後、ユーザーに以下を伝えてください:

> 📝 入力用ファイルを作成しました!

>

> **ファイル場所**: `記事フォルダ/{作成したフォルダ}/入力情報_{キーワード}.md`

>

> このファイルを開いて、必要な情報を入力してください。

> すべての `[ここに入力してください]` 部分を埋めて保存後、「入力完了しました」とお伝えください。

>

> 実際にGoogle検索を行ってSERPs情報を収集してくださいね!

---

### ユーザー入力完了待機

ユーザーから「入力完了しました」または類似の完了報告を受けるまで待機します。

完了報告を受けたら:

1. 入力ファイルを読み込み

2. 必要な情報(必須項目)が全て入力されているかチェック

3. オプション項目の入力状況を確認

4. 不足があれば追加入力を依頼(必須項目のみ)

5. 完了していればSTEP3に進む

**必須項目の未入力がある場合の対応**:

> 入力内容を確認しました。以下の必須項目が未入力のようです:

> - [未入力の必須項目をリスト]

>

> これらの項目は記事構成作成に必要ですので、入力していただけますでしょうか?

**オプション項目の確認**:

- オプション項目は「なし」や未入力でも問題なし

- 入力されている場合は記事構成に積極的に反映

- 「なし」「特になし」等が入力されている場合は入力なしとして扱う

---

## STEP 3: 既存コンテンツと内部リンク戦略の初期マッピング

入力ファイルで収集した既存コンテンツ情報をもとに、内部リンク戦略を考慮した記事構成作成の準備をします。これは内部リンク戦略の「二段階アプローチ」の第一段階です。

入力ファイルの既存コンテンツ情報を確認し、以下のようなmdファイルをSTEP1で作成したフォルダ内に必ず作成してください。

ファイル名は`内部リンク戦略_{メインKW}`としてください。

```markdown

# 「[キーワード]」の関連コンテンツ初期マッピング

## 既存の関連コンテンツ

(※入力ファイルで既存コンテンツが入力されている場合)

1. [URL1]

- タイトル: [URLから取得したタイトル]

- 関連度: [高/中/低] (キーワードとの関連性を評価)

- 連携可能性: [どのような形で関連付けられるか]

(※入力ファイルで「なし」と記載されている場合)

現時点で直接関連する既存コンテンツは特定されていません。検索意図に合った情報量の記事を作成してください。

## 内部リンク戦略の初期検討

- **コンテンツの位置づけ**: [ピラーコンテンツ/サポートコンテンツ/個別トピックなど]

- **重複回避方針**: [既存コンテンツとの重複を避けるための方針]

- **差別化戦略**: [既存コンテンツとの差別化ポイント]

- **連携方針**: [どのように既存コンテンツと相互に連携させるか]

```

---

## STEP 4: 上位記事の包括的分析

STEP1で収集した情報を活用し、SERPs情報と上位記事を包括的に分析します。

**【重要】ツールの使用について**

- 上位記事の調査には`brave-search`の`brave_web_search`を使用してください。

- 各記事の詳細情報(タイトル、ディスクリプション、見出し構成)の取得には`fetch`を使用してください。

- SERPs情報はSTEP1でユーザーから収集済みのため、それを活用して分析を行ってください。

調査・分析が完了したら、以下のようなmdファイルをSTEP1で作成したフォルダ内に必ず作成してください。

ファイル名は`上位記事の分析結果_{メインKW}`としてください。

```markdown

# 「[キーワード]」の上位記事包括的分析

## 1. 入力されたSERPs情報の整理

### バーティカル検索の順番

[STEP1で入力された情報]

### 関連する質問(People Also Ask)

[STEP1で入力された情報]

### 他の人はこちらも検索

[STEP1で入力された情報]

### その他SERPs要素

[STEP1で入力された情報]

## 2. 上位5記事の基本情報

### 1. [タイトル]

- **URL**: [URL]

- **サイト名**: [サイト名]

- **ディスクリプション**: [ディスクリプション]

- **見出し構成**:

- [H2見出し1]

- [H3見出し1-1]

- [H2見出し2]

...

(同様の形式で5位まで分析)

## 3. 構造的・言語的特徴分析

### 構造的特徴

- **情報構造のパターン**: [見出し数と分布、段落構成、コンテンツ要素(図解、CTAなど)]

- **記事のボリューム**: [文字数傾向、読了時間の目安]

- **視覚的要素**: [画像、図表、インフォグラフィックの活用状況]

### 言語的特徴

- **文体とトーン**: [公式/フレンドリー、専門的/わかりやすいなど]

- **語彙レベル**: [専門用語の使用頻度、説明の丁寧さ]

- **説得要素**: [データ引用、権威性の示し方、信頼性の担保方法]

### エンゲージメント要素

- **導入部の特徴**: [共感/問題提起/価値提案の手法]

- **読者との関係性**: [語りかけ方、親しみやすさの演出]

- **行動喚起**: [CTAの配置と内容]

## 4. キーワード活用状況分析

### メインキーワードの使用状況

- [上位記事でのメインキーワードの配置傾向(タイトル、見出し、本文での使用頻度)]

### サブキーワード・共起語の活用状況

- [入力されたサブキーワードと共起語が上位記事でどう使われているか]

- [競合が見落としているキーワードの組み合わせ]

## 5. 共通して取り上げられているトピック

1. [トピック1]

2. [トピック2]

3. [トピック3]

...

## 6. 差別化機会の総合分析

### 情報の欠落・不足

- [上位記事が十分にカバーしていない情報領域(具体的なやり方、費用、事例など)]

- [SERPs情報から見える検索ニーズへの対応不足]

- [サブキーワード・共起語を活用した新しい切り口の可能性]

### 表現・UXの改善機会

- [より読者に寄り添った表現や独自の比喩を用いる可能性]

- [図解、インフォグラフィック、動画などのUX要素改善点]

- [モバイル対応やスキャナビリティの向上余地]

### 信頼性・権威性の強化機会

- [日本市場に根ざした信頼性要素(国内事例、監修者プロフィール)の強化]

- [より新しいデータや最新情報の活用可能性]

- [専門家の監修や実体験の追加による権威性向上]

### 長期的SEO戦略

- **エバーグリーン要素**: [普遍的で長期間価値を保つコンテンツ要素]

- **更新・メンテナンス戦略**: [情報の鮮度を保つための更新・追記方針]

```

---

## STEP 5: 検索意図の包括的分析

キーワードの検索意図を多次元的に分析し、根本的欲求まで深掘りした上で統合します。

調査・分析が完了したら、以下のようなmdファイルをSTEP1で作成したフォルダ内に必ず作成してください。

ファイル名は`検索意図の包括的分析結果_{メインKW}`としてください。

```markdown

# 「[キーワード]」の検索意図包括的分析

## ステップ1:キーワードの分解と意味分析

- 単語1: [単語] - [意味・役割・ニュアンス]

- 単語2: [単語] - [意味・役割・ニュアンス]

- (該当する場合)単語3: [単語] - [意味・役割・ニュアンス]

- **キーワード全体のニュアンス**: [包括的な意味と含意]

## ステップ2:検索意図の階層構造分析

各検索意図レベルで、ユーザーが求めている情報や解決策を特定します。

### 表層的意図(Surface Intent)

- ユーザーが表面上求めている具体的な情報や回答は何か

- 検索直後に最初に見たい情報は何か

- **回答例**:

1. [具体的な表層意図1]

2. [具体的な表層意図2]

3. [具体的な表層意図3]

### 中間的意図(Underlying Intent)

- 表層的な情報収集の先にある、より広い目的は何か

- 検索キーワードに関連する課題や悩みは何か

- **回答例**:

1. [中間的意図1]

2. [中間的意図2]

3. [中間的意図3]

### 根本的意図(Root Intent)

- 検索行動の根底にある本質的な動機や欲求は何か

- ユーザーが最終的に達成したい状態や解決したい問題は何か

- **回答例**:

1. [根本的意図1]

2. [根本的意図2]

3. [根本的意図3]

## ステップ3:5W1Hによる拡張分析

各単語と全体のキーワードに対して以下の視点から検索意図を掘り下げます。各質問に対して最大5つの重要な回答を挙げます。

### When(いつ)

- どのようなタイミングでユーザーはこのキーワードを検索しますか?

- 特定のイベント、季節、ライフイベントとの関連性はありますか?

**回答リスト:**

1. [回答1]

2. [回答2]

3. [回答3]

4. [回答4]

5. [回答5]

### Where(どこで)

- ユーザーはどこにいる時にこの情報を必要としますか?

- 情報を利用する場所と検索する場所は同じですか?

**回答リスト:**

1. [回答1]

2. [回答2]

3. [回答3]

4. [回答4]

5. [回答5]

### Who(だれが)

- どのような属性(年齢、性別、職業など)の人が検索していますか?

- ユーザーの知識レベルや目的はどのようなものですか?

**回答リスト:**

1. [回答1]

2. [回答2]

3. [回答3]

4. [回答4]

5. [回答5]

### Why(なぜ)

- なぜユーザーはこの情報を必要としているのですか?

- 検索の背後にある感情的な動機や解決したい問題は何ですか?

**回答リスト:**

1. [回答1]

2. [回答2]

3. [回答3]

4. [回答4]

5. [回答5]

### What(なにを)

- ユーザーは具体的にどのような情報や解決策を求めていますか?

- 期待している回答の形式や内容はどのようなものですか?

**回答リスト:**

1. [回答1]

2. [回答2]

3. [回答3]

4. [回答4]

5. [回答5]

### How(どうやって)

- ユーザーはどのようにしてこの情報を活用しようとしていますか?

- 検索後にどのようなアクションを取りたいと考えていますか?

**回答リスト:**

1. [回答1]

2. [回答2]

3. [回答3]

4. [回答4]

5. [回答5]

## ステップ4:検索行動の「前後」分析

### 検索前の状況・文脈

- **このキーワードを検索する前に、どのような状況や出来事があった可能性が高いか**

1. [検索前状況1]

2. [検索前状況2]

3. [検索前状況3]

- **このキーワードを検索する前に、他にどのようなキーワードを検索した可能性があるか**

1. [先行キーワード1]

2. [先行キーワード2]

3. [先行キーワード3]

### 検索後の行動予測

- **このキーワードで情報を得た後、ユーザーはどのような次のアクションを取る可能性があるか**

1. [次のアクション1]

2. [次のアクション2]

3. [次のアクション3]

- **情報が不十分だった場合、次にどのようなキーワードで検索する可能性があるか**

1. [後続キーワード1]

2. [後続キーワード2]

3. [後続キーワード3]

## ステップ5:検索の「文脈」分析

- **季節性・時事性**: このキーワードの検索に影響を与える時期や出来事

- **デバイス文脈**: モバイル/デスクトップ、移動中/自宅など利用状況の違いによる意図の変化

- **地域性・文化的背景**: 地域や文化的背景による検索意図の違い

## ステップ6:根本的欲求への深掘り

5W1Hで特定した各回答に対して「なぜ?」の連鎖を使って深掘りします。マズローの5段階欲求(生理的欲求、安全の欲求、社会的欲求、承認欲求、自己実現欲求)のいずれかに到達することを目指します。

各5W1Hカテゴリーから、最も重要な3つの回答を選んで深掘りします:

### When(いつ)の深掘り

**回答1:[回答内容]**

- なぜ? → [理由1]

- なぜ? → [理由2]

- なぜ? → [理由3]

- なぜ? → [理由4]

- なぜ? → [理由5] [マズローの欲求段階: ]

**回答2:[回答内容]**

- なぜ? → [理由1]

- なぜ? → [理由2]

- なぜ? → [理由3]

- なぜ? → [理由4]

- なぜ? → [理由5] [マズローの欲求段階: ]

**回答3:[回答内容]**

- なぜ? → [理由1]

- なぜ? → [理由2]

- なぜ? → [理由3]

- なぜ? → [理由4]

- なぜ? → [理由5] [マズローの欲求段階: ]

### Where(どこで)の深掘り

**回答1:[回答内容]**

- なぜ? → [理由1]

- なぜ? → [理由2]

- なぜ? → [理由3]

- なぜ? → [理由4]

- なぜ? → [理由5] [マズローの欲求段階: ]

**回答2:[回答内容]**

- なぜ? → [理由1]

- なぜ? → [理由2]

- なぜ? → [理由3]

- なぜ? → [理由4]

- なぜ? → [理由5] [マズローの欲求段階: ]

**回答3:[回答内容]**

- なぜ? → [理由1]

- なぜ? → [理由2]

- なぜ? → [理由3]

- なぜ? → [理由4]

- なぜ? → [理由5] [マズローの欲求段階: ]

### Who(だれが)の深掘り

**回答1:[回答内容]**

- なぜ? → [理由1]

- なぜ? → [理由2]

- なぜ? → [理由3]

- なぜ? → [理由4]

- なぜ? → [理由5] [マズローの欲求段階: ]

**回答2:[回答内容]**

- なぜ? → [理由1]

- なぜ? → [理由2]

- なぜ? → [理由3]

- なぜ? → [理由4]

- なぜ? → [理由5] [マズローの欲求段階: ]

**回答3:[回答内容]**

- なぜ? → [理由1]

- なぜ? → [理由2]

- なぜ? → [理由3]

- なぜ? → [理由4]

- なぜ? → [理由5] [マズローの欲求段階: ]

### Why(なぜ)の深掘り

**回答1:[回答内容]**

- なぜ? → [理由1]

- なぜ? → [理由2]

- なぜ? → [理由3]

- なぜ? → [理由4]

- なぜ? → [理由5] [マズローの欲求段階: ]

**回答2:[回答内容]**

- なぜ? → [理由1]

- なぜ? → [理由2]

- なぜ? → [理由3]

- なぜ? → [理由4]

- なぜ? → [理由5] [マズローの欲求段階: ]

**回答3:[回答内容]**

- なぜ? → [理由1]

- なぜ? → [理由2]

- なぜ? → [理由3]

- なぜ? → [理由4]

- なぜ? → [理由5] [マズローの欲求段階: ]

### What(なにを)の深掘り

**回答1:[回答内容]**

- なぜ? → [理由1]

- なぜ? → [理由2]

- なぜ? → [理由3]

- なぜ? → [理由4]

- なぜ? → [理由5] [マズローの欲求段階: ]

**回答2:[回答内容]**

- なぜ? → [理由1]

- なぜ? → [理由2]

- なぜ? → [理由3]

- なぜ? → [理由4]

- なぜ? → [理由5] [マズローの欲求段階: ]

**回答3:[回答内容]**

- なぜ? → [理由1]

- なぜ? → [理由2]

- なぜ? → [理由3]

- なぜ? → [理由4]

- なぜ? → [理由5] [マズローの欲求段階: ]

### How(どうやって)の深掘り

**回答1:[回答内容]**

- なぜ? → [理由1]

- なぜ? → [理由2]

- なぜ? → [理由3]

- なぜ? → [理由4]

- なぜ? → [理由5] [マズローの欲求段階: ]

**回答2:[回答内容]**

- なぜ? → [理由1]

- なぜ? → [理由2]

- なぜ? → [理由3]

- なぜ? → [理由4]

- なぜ? → [理由5] [マズローの欲求段階: ]

**回答3:[回答内容]**

- なぜ? → [理由1]

- なぜ? → [理由2]

- なぜ? → [理由3]

- なぜ? → [理由4]

- なぜ? → [理由5] [マズローの欲求段階: ]

### 視点を広げるための逆転思考

- **このキーワードの反対概念は何ですか?**: [反対概念]

- **なぜユーザーはその反対を選択しないのですか?**: [理由]

- **この視点から見えてくる新たな洞察は何ですか?**: [新たな洞察]

## ステップ7:検索意図の統合と本質把握

深掘りした分析をもとに、検索意図の本質を統合します:

1. **表層的な検索意図**:

- ユーザーが表面上求めている情報やソリューションは何ですか?

- 具体的に得たい情報の種類と形式は何ですか?

- [具体的な表層意図の統合結果]

2. **主要な潜在的欲求パターン(3〜4パターン)**:

- **パターン1**: [潜在的欲求の説明]

- 該当するユーザー層: [どのようなユーザーに当てはまるか]

- 根底にある欲求: [マズローの欲求段階と具体的な欲求内容]

- **パターン2**: [潜在的欲求の説明]

- 該当するユーザー層: [どのようなユーザーに当てはまるか]

- 根底にある欲求: [マズローの欲求段階と具体的な欲求内容]

- **パターン3**: [潜在的欲求の説明]

- 該当するユーザー層: [どのようなユーザーに当てはまるか]

- 根底にある欲求: [マズローの欲求段階と具体的な欲求内容]

- **パターン4**: [潜在的欲求の説明]

- 該当するユーザー層: [どのようなユーザーに当てはまるか]

- 根底にある欲求: [マズローの欲求段階と具体的な欲求内容]

3. **最終的な価値と体験**:

- このキーワードで検索するユーザーが最終的に得たい価値は何ですか?

- 情報収集の先にある体験や状態はどのようなものですか?

- [最終的な価値と体験の具体的記述]

4. **検索意図の優先順位づけ**:

- 最も優先すべき検索意図: [優先度の高い検索意図]

- 二次的に対応すべき検索意図: [次に優先度の高い検索意図]

- 補足的に対応すべき検索意図: [補足的な検索意図]

```

---

## STEP 6: 信頼できる情報源調査&データ収集

キーワードに関連する信頼性の高い情報源を調査し、**記事で実際に使える具体的なデータと情報**を収集します。

調査・分析が完了したら、以下のようなmdファイルをSTEP1で作成したフォルダ内に必ず作成してください。

ファイル名は`信頼できる情報源_{メインKW}`としてください。

**【重要】データ収集の方針**

- 単なるURL列挙ではなく、記事に直接引用できる具体的なデータを取得

- 最新の統計データ、調査結果、専門家の発言を積極的に収集

- `fetch`ツールを活用して実際にサイトから情報を抽出

- **URL有効性チェック**: アクセス可能なURLのみを収集・記載する

- **リンク品質管理**: 404エラーやアクセス制限のあるURLは除外

```markdown

# 「[キーワード]」の実戦レベル情報源&データ集

## 1. 政府・公的機関からの実用データ

### [機関/省庁名]

- **URL**: [リンク]

- **ページ最終更新日**: [YYYY年MM月DD日]

- **収集した具体的データ**:

- 統計数値: [具体的な数字とその意味]

- 調査結果: [重要な調査結果の要約]

- 制度・規制情報: [関連する制度や規制の概要]

- **記事での活用方法**: [どの見出しで、どのように引用するか]

- **引用時の注意点**: [データの出典明記、最新性の確認など]

## 2. 業界団体・協会からの専門データ

### [団体/協会名]

- **URL**: [リンク]

- **ページ最終更新日**: [YYYY年MM月DD日]

- **収集した具体的データ**:

- 市場規模データ: [具体的な数字と成長率]

- 業界トレンド: [最新のトレンド情報]

- 技術動向: [技術的な進歩や変化]

- **記事での活用方法**: [具体的な引用箇所と効果]

- **信頼性レベル**: [高/中/低とその理由]

## 3. 専門家・権威者の実際の発言&見解

### [専門家/権威者名] - [肩書き/専門分野]

- **具体的な発言内容**: [引用可能な発言の原文]

- **発言の出典**: [インタビュー記事、論文、講演などの具体的出典]

- **出典URL**: [リンク]

- **ページ最終更新日**: [YYYY年MM月DD日]

- **発言の文脈**: [どのような状況での発言か]

- **記事での引用価値**: [なぜこの発言が重要か、どう使うか]

## 4. 記事で使える具体的な数値データ

### データセット1: [データの種類]

- **具体的数値**: [正確な数字]

- **調査期間・対象**: [いつ、誰を対象にしたデータか]

- **データソース**: [元の調査機関・URL]

- **ソースURL**: [リンク]

- **ページ最終更新日**: [YYYY年MM月DD日]

- **グラフ化の可能性**: [視覚化できるかどうか]

- **競合記事での使用状況**: [他の記事で使われているか]

### データセット2: [データの種類]

- **具体的数値**: [正確な数字]

- **トレンド情報**: [過去との比較、将来予測]

- **地域・属性別内訳**: [詳細な分析データ]

- **データソース**: [元の調査機関・URL]

- **ソースURL**: [リンク]

- **ページ最終更新日**: [YYYY年MM月DD日]

- **記事での活用シーン**: [どの見出しで使うと効果的か]

## 5. 引用可能な研究結果・調査報告

### 研究1: [研究テーマ]

- **研究機関**: [大学・研究所名]

- **研究結果の要約**: [重要な発見や結論]

- **サンプル数・期間**: [調査の規模と信頼性]

- **論文・報告書URL**: [原典へのリンク]

- **ページ最終更新日**: [YYYY年MM月DD日]

- **記事での引用方法**: [どのように要約・引用するか]

## 6. 実戦的なE-E-A-T強化戦略

### 経験(Experience)の強化

- **実体験データの収集**: [ケーススタディ、事例の具体的内容]

- **ユーザー調査結果**: [アンケートや聞き取り調査の結果]

### 専門性(Expertise)の証明

- **専門用語の正確な定義**: [権威ある辞書・機関からの定義]

- **技術的詳細情報**: [メーカー仕様、技術仕様書からの情報]

### 権威性(Authoritativeness)の担保

- **複数の権威機関からの情報**: [意見の一致や相違の明確化]

- **最新の業界動向**: [権威ある業界誌・メディアからの情報]

### 信頼性(Trustworthiness)の確保

- **情報の更新日確認**: [各データの最終更新日]

- **相反する意見の紹介**: [バランスの取れた情報提示]

- **データの制限事項**: [調査の限界や注意点の明記]

```

---

## STEP 7: 全データ統合型記事構成の作成

STEP1-6の調査・分析結果を統合し、E-E-A-T・UX・CVR要素を考慮した最終的な記事構成を作成します。

記事構成の作成が完了したら、以下のようなmdファイルをSTEP1で作成したフォルダ内に必ず作成してください。

ファイル名は`記事構成書_{メインKW}`としてください。

**【重要】見出し作成時の必須チェック項目**

1. **マークダウンとHTMLレベルの整合性**:## H2-◯、### H3-◯の形式で統一

2. **数字付き見出しの整合性**:見出しで数字を明示した場合(例:「8つの実践テクニック」)は、必ずその数のH3見出しを作成

3. **H3見出しの必要性判断**:各H2の内容を詳細化するために、必要に応じてH3見出しを追加(H3が必要なのに勝手に省略するようなことはしない)

4. **見出しの個数**:以下の記事構成書テンプレートは、あくまでテンプレート。必要な見出しの数は検索意図に答えれる記事構成かどうかで判断する。

5. **見出しツリーと詳細記事構成の整合性**:section 2.5の見出しツリーで宣言した全てのH3見出しは、必ずsection 3の詳細記事構成で詳細記述を含める(見出しツリーで宣言したH3見出しが詳細記事構成で抜け落ちることは絶対に避ける)

**【オプション情報の活用方針】**:

- **絶対に入れたい情報**: 記事構成の重要な位置に配置を指定

- **強調したいポイント**: タイトルや見出し、導入部分で強調

- **参考記事**: 構成やトーンの参考として活用

- **想定読者層**: 文体や説明レベルの調整に反映

- **記事の目的**: 構成全体の方向性とCTAに反映

- **避けたい表現**: 執筆指針に注意事項として明記

- **記事のトーン**: 全体の文体指定に反映

- **その他要望**: 記事構成の特別な考慮事項として組み込み

````markdown

# 「[キーワード]」の全要素統合SEO記事構成

## 1. 記事基本設計(検索意図・競合分析ベース)

### 記事タイプ決定

- **選択した記事タイプ**: [STEP4-5の分析結果から:情報提供型/比較検討型/ハウツー型/事例紹介型]

- **根拠**: [検索意図と競合分析からの判断理由]

### タイトル案(3案)

- **案1**: [STEP1のメインキーワード+STEP5の最優先意図対応]

- **案2**: [STEP1のサブキーワード活用+差別化要素]

- **案3**: [STEP6の収集データを活用した数値・権威性アピール]

### メタディスクリプション案

- **案1**: [120文字以内、STEP1のキーワード群+STEP5の検索意図対応]

- **案2**: [120文字以内、STEP6の具体データ活用+CVR要素]

- **案3**: [120文字以内、競合差別化+行動喚起]

## 2. 構造設計(データドリブン + UX最適化)

### 全体設計

- **推奨H2数**: [競合分析と検索意図から算出した最適数(固定5つではない)]

- **想定文字数**: [競合平均±差別化要素を考慮]

- **想定読了時間**: [分]

- **推奨画像数**: [視覚的要素とエンゲージメント向上のため]

### キーワード配置戦略

- **メインキーワード**: [STEP1] - タイトル、H2見出し、H3見出し、本文自然配置

- **サブキーワード**: [STEP1] - タイトル、H2見出し、H3見出し、本文自然配置

- **共起語**: [STEP1] - H2・H3見出し、本文中に自然な頻度で配置

## 2.5. 記事構造一覧(見出しツリー)

```md

# H1: [メインタイトル]

## 導入部

## 目次

## H2-1: [見出し1]

### H3-1-1: [詳細見出し]

### H3-1-2: [詳細見出し]

### H3-1-3: [詳細見出し](必要に応じて)

## H2-2: [見出し2]

### H3-2-1: [詳細見出し]

### H3-2-2: [詳細見出し]

### H3-2-3: [詳細見出し](必要に応じて)

## H2-3: [見出し3]

### H3-3-1: [詳細見出し]

### H3-3-2: [詳細見出し]

### H3-3-3: [詳細見出し](必要に応じて)

## H2-4: [見出し4]

### H3-4-1: [詳細見出し]

### H3-4-2: [詳細見出し]

### H3-4-3: [詳細見出し](必要に応じて)

## H2-5: [見出し5]

### H3-5-1: [詳細見出し]

### H3-5-2: [詳細見出し]

### H3-5-3: [詳細見出し](必要に応じて)

## H2-6: [見出し6](必要に応じて)

### H3-6-1: [詳細見出し]

### H3-6-2: [詳細見出し]

### H3-6-3: [詳細見出し](必要に応じて)

## H2-7: [見出し7](必要に応じて)

### H3-7-1: [詳細見出し]

### H3-7-2: [詳細見出し]

### H3-7-3: [詳細見出し](必要に応じて)

## H2-8: まとめ

### H3-8-1: [具体的アクションプラン]

### H3-8-2: [長期的視点・将来展望]

```

**【重要】見出しツリー作成の注意点**

- H2見出しの数は検索意図の複雑さに応じて5-8個程度で調整

- 各H2に対してH3見出しが必要かどうかを内容の詳細度で判断

- H3見出しは2-4個程度で、内容に応じて増減可能

- **section 3の詳細記事構成では、ここで宣言した全てのH3見出しの詳細記述を必ず含める**

## 3. 詳細記事構成(全データ統合)

```md

# H1: [選択したタイトル案]

## リード文(E-E-A-T + UX + CVR統合設計)

- **メイン検索意図への回答**: [STEP5でわかったメインの検索意図に答える回答]

- **共感要素**: [STEP5の検索意図から、読者の悩み・状況への共感]

- **価値提案**: [この記事を読むメリット、得られる価値の明確化]

- **権威性**: [STEP6の専門家発言やデータを活用した信頼性アピール]

- **緊急性/重要性**: [STEP6の最新データで「今」の重要性を示す]

- **記事の流れ**: [読者が迷わない構成説明]

- **オプション情報反映**: [入力されたトーン・読者層・目的を反映]

## H2-1: [STEP5の最優先検索意図対応見出し]

- **配置理由**: [なぜこの位置に配置するか]

- **使用データ**: [STEP6で収集した○○データ、○○統計]

- **外部リンク**: [STEP6で収集した権威情報源URL1、URL2] - アクセス確認済み

- **内部リンク**: [STEP3で特定した関連記事URL] - リンクテキスト:[アンカーテキスト]

- **E-E-A-T要素**:

- Experience: [実体験・ケーススタディの組み込み]

- Expertise: [専門用語の正確な使用と説明]

- Authoritativeness: [権威ある情報源からの引用]

- Trustworthiness: [データの出典明記、バランスの取れた視点]

- **UX要素**:

- 視覚的要素: [グラフ、図表、インフォグラフィックの配置]

- スキャナビリティ: [箇条書き、小見出しでの情報整理]

- エンゲージメント: [読者の関心を引く要素]

- **CVR要素**:

- 軽いCTA: [情報収集段階での軽い行動喚起]

- 信頼構築: [社会的証明、実績の提示]

- **オプション情報反映**: [絶対に入れたい情報・強調したいポイントの配置]

### H3-1-1: [詳細見出し]

- **具体的内容**: [STEP6の収集データを活用した詳細情報]

- **差別化ポイント**: [STEP4の競合分析から特定した独自要素]

### H3-1-2: [詳細見出し]

- **具体的内容**: [STEP6の収集データを活用した詳細情報]

- **視覚化要素**: [データの図表化、比較表など]

### H3-1-3: [詳細見出し](見出しツリーで宣言した場合)

- **具体的内容**: [STEP6の収集データを活用した詳細情報]

- **差別化ポイント**: [独自の視点や分析]

## H2-2: [STEP5の二次的検索意図対応見出し]

- **配置理由**: [読者の理解の流れに沿った論理的配置]

- **使用データ**: [STEP6で収集した○○研究結果、○○専門家発言]

- **外部リンク**: [STEP6で収集した権威情報源URL3、URL4] - アクセス確認済み

- **競合差別化**: [STEP4分析から、競合が触れていない情報]

- **UX要素**:

- 読みやすさ: [段落構成、文章の長さ調整]

- インタラクティブ要素: [チェックリスト、診断ツールなど]

- **CVR要素**:

- 段階的信頼構築: [より具体的な価値提示]

### H3-2-1: [詳細見出し]

- **具体的内容**: [STEP6の収集データを活用した詳細情報]

- **差別化ポイント**: [独自の視点や分析]

### H3-2-2: [詳細見出し]

- **具体的内容**: [STEP6の収集データを活用した詳細情報]

- **視覚化要素**: [データの図表化、比較表など]

### H3-2-3: [詳細見出し](見出しツリーで宣言した場合)

- **具体的内容**: [STEP6の収集データを活用した詳細情報]

- **差別化ポイント**: [独自の視点や分析]

## H2-3: [競合差別化見出し]

- **独自性**: [STEP4で特定した、競合にない情報・視点]

- **使用データ**: [STEP6の独自収集データ、最新統計]

- **外部リンク**: [STEP6で収集した最新研究・URL5] - アクセス確認済み

- **専門性強化**: [技術的詳細、業界内部情報]

### H3-3-1: [詳細見出し]

- **具体的内容**: [STEP6の収集データを活用した詳細情報]

- **差別化ポイント**: [独自の視点や分析]

### H3-3-2: [詳細見出し]

- **具体的内容**: [STEP6の収集データを活用した詳細情報]

- **視覚化要素**: [データの図表化、比較表など]

### H3-3-3: [詳細見出し](見出しツリーで宣言した場合)

- **具体的内容**: [STEP6の収集データを活用した詳細情報]

- **差別化ポイント**: [独自の視点や分析]

## H2-4: [実践・応用見出し]

- **実用性**: [読者がすぐ行動できる具体的な情報]

- **内部リンク**: [STEP3で特定した関連実践記事URL] - リンクテキスト:[アンカーテキスト]

- **CVR要素**:

- 行動促進: [具体的なステップ、実践方法]

- 成功事例: [実際の効果、結果の提示]

### H3-4-1: [詳細見出し]

- **具体的内容**: [STEP6の収集データを活用した詳細情報]

- **実用性強化**: [実践的な手順や方法]

### H3-4-2: [詳細見出し]

- **具体的内容**: [STEP6の収集データを活用した詳細情報]

- **視覚化要素**: [ステップ図、フロー図など]

### H3-4-3: [詳細見出し](見出しツリーで宣言した場合)

- **具体的内容**: [STEP6の収集データを活用した詳細情報]

- **成功事例**: [実際の効果、結果の提示]

## H2-5: [検索意図対応見出し]

- **配置理由**: [読者の具体的ニーズへの対応]

- **使用データ**: [STEP6で収集した詳細データ]

- **外部リンク**: [権威ある情報源] - アクセス確認済み

- **内部リンク**: [関連記事への誘導] - リンクテキスト:[アンカーテキスト]

### H3-5-1: [詳細見出し]

- **具体的内容**: [STEP6の収集データを活用した詳細情報]

- **専門性強化**: [技術的詳細や業界知識]

### H3-5-2: [詳細見出し]

- **具体的内容**: [STEP6の収集データを活用した詳細情報]

- **視覚化要素**: [データ分析、比較表など]

### H3-5-3: [詳細見出し](見出しツリーで宣言した場合)

- **具体的内容**: [STEP6の収集データを活用した詳細情報]

- **差別化ポイント**: [独自の視点や分析]

## H2-6: [追加見出し](見出しツリーで宣言した場合)

- **配置理由**: [検索意図への完全対応]

- **使用データ**: [STEP6で収集した追加データ]

- **外部リンク**: [権威ある情報源] - アクセス確認済み

### H3-6-1: [詳細見出し]

- **具体的内容**: [STEP6の収集データを活用した詳細情報]

- **差別化ポイント**: [独自の視点や分析]

### H3-6-2: [詳細見出し]

- **具体的内容**: [STEP6の収集データを活用した詳細情報]

- **視覚化要素**: [データ図表化など]

### H3-6-3: [詳細見出し](見出しツリーで宣言した場合)

- **具体的内容**: [STEP6の収集データを活用した詳細情報]

- **差別化ポイント**: [独自の視点や分析]

## H2-7: [追加見出し](見出しツリーで宣言した場合)

- **配置理由**: [検索意図への完全対応]

- **使用データ**: [STEP6で収集した追加データ]

- **外部リンク**: [権威ある情報源] - アクセス確認済み

### H3-7-1: [詳細見出し]

- **具体的内容**: [STEP6の収集データを活用した詳細情報]

- **専門性強化**: [技術的詳細や業界知識]

### H3-7-2: [詳細見出し]

- **具体的内容**: [STEP6の収集データを活用した詳細情報]

- **視覚化要素**: [データ分析、比較表など]

### H3-7-3: [詳細見出し](見出しツリーで宣言した場合)

- **具体的内容**: [STEP6の収集データを活用した詳細情報]

- **差別化ポイント**: [独自の視点や分析]

## H2-8: まとめ(CVR最適化)

- **要点整理**: [記事の重要ポイントを3-5つで整理]

- **最終価値確認**: [読者が得た価値の再確認]

- **次のアクション**: [具体的な行動指針]

- **内部リンク**: [STEP3で特定した関連記事群への総合案内URL] - リンクテキスト:[アンカーテキスト]

- **メインCTA**: [STEP1のコンバージョンポイントへの自然な誘導]

- **専門家の最終見解**: [STEP6の専門家発言で締めくくり]

- **オプション情報反映**: [記事の目的に応じた最終的な行動喚起]

### H3-8-1: [具体的アクションプラン]

- **具体的内容**: [読者が今すぐ実行できる行動計画]

- **段階的設計**: [短期・中期・長期の目標設定]

### H3-8-2: [長期的視点・将来展望]

- **具体的内容**: [業界動向や将来性の分析]

- **専門家見解**: [業界エキスパートの意見で締めくくり]

```

## 4. 内部・外部リンク戦略(STEP3・STEP6連携)

### 内部リンク戦略(STEP3連携)

- **H2-○ 内**: [STEP3で特定した関連記事1]

- URL: [具体的なURL]

- リンクテキスト: [アンカーテキスト]

- 配置理由: [なぜこの位置にリンクするか]

- **H2-○ 内**: [STEP3で特定した関連記事2]

- URL: [具体的なURL]

- リンクテキスト: [アンカーテキスト]

- 配置理由: [なぜこの位置にリンクするか]

- **まとめ部**: [関連記事群への総合案内]

- URL: [具体的なURL]

- リンクテキスト: [アンカーテキスト]

### 外部リンク戦略(STEP6連携)

- **H2-○ 内**: [STEP6で収集した権威ある情報源1]

- URL: [具体的なURL]

- リンクテキスト: [アンカーテキスト]

- 引用目的: [なぜこのリンクが必要か]

- **H2-○ 内**: [STEP6で収集した権威ある情報源2]

- URL: [具体的なURL]

- リンクテキスト: [アンカーテキスト]

- 引用目的: [なぜこのリンクが必要か]

### 新規作成推奨記事

- **派生記事1**: [この記事から展開すべきテーマ]

- **派生記事2**: [より詳細な解説記事のテーマ]

## 5. 視覚的要素・UX設計

### 必須ビジュアル要素

- **メイン画像**: [記事全体を象徴する画像]

- **データ視覚化**: [STEP6収集データのグラフ・チャート化]

- **比較表**: [選択肢がある場合の比較表設計]

- **インフォグラフィック**: [複雑な情報の図解化]

- **ステップ図**: [プロセスがある場合の視覚的説明]

### モバイル最適化

- **見出し階層**: [スマホでの見やすさを考慮したH2-H3-H4設計]

- **段落設計**: [スキャナブルな短文・箇条書きの活用]

- **CTA配置**: [モバイルでタップしやすい位置・サイズ]

## 6. CVR最適化設計

### 段階的コンバージョン設計

- **初期段階(H2-1,2)**: 情報提供中心、軽い関心喚起

- **中間段階(H2-3,4)**: 価値・メリットの明確化、信頼構築

- **最終段階(まとめ)**: 具体的行動喚起、メインCTA配置

### 心理的トリガー活用

- **社会的証明**: [STEP6の実績データ、利用者数など]

- **権威性**: [専門家推奨、公的機関データ]

- **緊急性**: [期間限定情報、市場動向]

- **利得・損失**: [行動する価値、行動しないリスク]

## 7. SEO技術的最適化

### 構造化データ

- **FAQ構造化**: [よくある質問セクションの構造化]

- **記事構造化**: [Article schemaの実装]

### 内部SEO要素

- **H1-H6の論理的階層**: [SEOフレンドリーな見出し構造]

- **alt属性**: [すべての画像に適切なalt属性]

- **メタタグ最適化**: [title, description, OGPの最適化]

## 8. 特別な配慮事項(オプション情報反映)

### 入力されたオプション要求への対応

- **絶対に入れたい情報への対応**: [どの見出しでどのように配置するか]

- **避けたい表現への配慮**: [執筆時の注意点]

- **記事のトーン調整**: [想定読者層・目的に応じた文体調整]

- **その他特別要望**: [入力された要望への具体的対応]

````

**【記事構成完成後の必須確認項目】**

記事構成が完成しました。内容をご確認いただき、以下について修正・追加のご希望があれば教えてください:

**◆ 見出し整合性チェック(最重要)**

- **section 2.5(見出しツリー)**で宣言したH3見出しが、**section 3(詳細記事構成)**で全て詳細記述されているか

- 見出しツリーで宣言していないH3見出しが詳細記事構成に存在していないか

- H2見出しの数字(例:H2-1, H2-2...)とH3見出しの数字(例:H3-1-1, H3-1-2...)が正しく対応しているか

**◆ 内容充実度チェック**

- 見出しの追加・修正・削除

- 使用データの変更・追加

- 内部リンクの追加・修正

- CVR要素の調整

- オプション情報の反映調整

- その他の改善点

**【重要】見出し整合性エラーが最も多い問題です**

見出しツリーで宣言したH3見出しは必ず詳細記事構成で記述してください。見出しの宣言漏れや記述漏れは記事品質を大きく損ないます。

修正指示がない場合は、記事構成が完成です!この構成をベースに記事執筆を開始してください。

---

## 完了確認

全ステップ完了後、以下を確認してください:

> 🎉 記事構成作成が完了しました!

>

> **作成されたファイル**:

> - 入力情報_{キーワード}.md

> - 上位記事の分析結果_{キーワード}.md

> - 検索意図の包括的分析結果_{キーワード}.md

> - 信頼できる情報源_{キーワード}.md

> - 記事構成書_{キーワード}.md

>

> 記事構成に修正が必要でしたらお知らせください。

> 問題なければ、記事執筆プロンプトを使って執筆を開始できます!

**次のステップの提案**:

記事構成が完成したら、`プロンプト/記事執筆用プロンプト/SEO記事執筆プロンプト.md`を使用して記事執筆に進むことができます。Claude codeやGeminiCLIを起動したら、以下のプロンプトで記事構成作成プロンプトを読み込みます。

@記事作成ツール/プロンプト/記事構成作成プロンプト/SEO記事構成作成プロンプト.md を実行してください。プロンプトが読み込まれると、メインキーワードの入力を求められます。ここで対象となるキーワードを指定してください。

システムが自動的に記事フォルダを作成し、入力用テンプレートファイルが生成されます。このテンプレートに必要な情報を入力することで、記事構成作成の準備が整います。

各ステップは自動的に実行され、途中で入力が必要な場合はシステムが案内してくれます。

所要時間は、キーワードの複雑さにもよりますが、通常15〜30分程度で完了します。

出力結果の確認と調整方法

記事構成作成が完了すると、以下のファイルが生成されます。

- 記事構成書: 最終的な記事の設計図

- 内部リンク設計書:内部リンクの戦略設計

- 上位記事分析結果: 競合サイトの詳細分析

- 検索意図分析結果: ユーザーニーズの深掘り分析

- 信頼できる情報源: 引用可能な権威サイト一覧

生成された記事構成書を確認し、必要に応じて調整を行います。見出し構造や内容の優先順位に不満がある場合は、Claude codeやGeminiCLIに具体的な修正指示を出すことで改善できます。

品質チェックのポイントとしては、検索意図への対応度、競合との差別化要素、実用性の高さなどを重点的に確認しましょう。

高品質なSEO記事執筆のワークフロー

記事構成が完成したら、次は実際の記事執筆に進みます。ここでは、Claude code・GeminiCLIを使った効率的な記事執筆ワークフローと品質向上のポイントについて解説します。

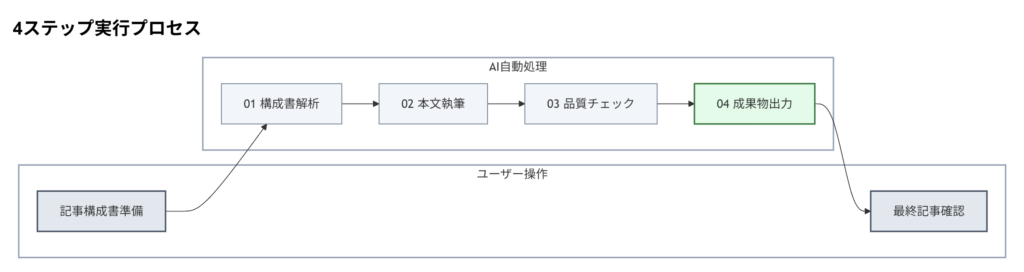

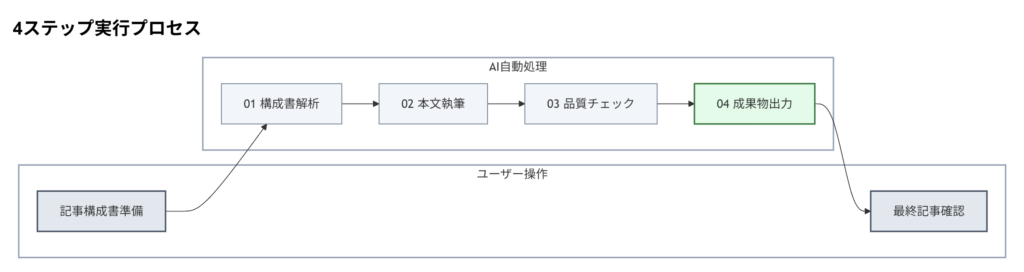

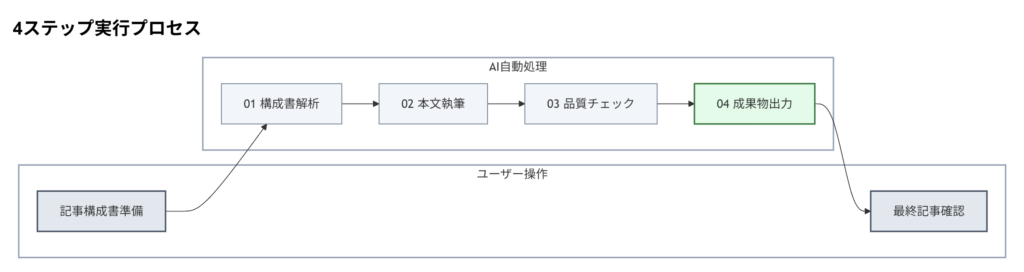

記事執筆プロンプトの全体の流れ

このプロンプトの流れと各ステップの詳細は以下のとおりです。

記事執筆は、以下の4つのステップで進行します。

- 記事構成書解析

- 本文執筆・リンク設置

- 品質チェック・最終レビュー

- 最終成果物出力

STEP1: 構成書解析・執筆準備

STEP1: 構成書解析・執筆準備

├── 目的: 記事構成書の内容理解と執筆体制構築

├── 入力データ: 記事構成書ファイル

├── 処理内容:

│ ├── 構成書の自動解析

│ ├── ナレッジファイルの読み込み

│ └── 執筆方針の決定

└── 出力: 執筆準備完了STEP2: 本文執筆・リンク設置

STEP2: 本文執筆・リンク設置

├── 目的: 高品質記事本文の作成

├── 入力データ: 解析済み構成情報

├── 処理内容:

│ ├── 自然な日本語での本文執筆

│ ├── 内部・外部リンクの適切な設置

│ └── SEO要素の最適化

└── 出力: 完成記事本文STEP3: 品質チェック・最終レビュー

STEP3: 品質チェック・最終レビュー

├── 目的: 記事品質の総合的な検証

├── 入力データ: 完成記事本文

├── 処理内容:

│ ├── 文章の自然さチェック

│ ├── SEO要素の確認

│ └── 構成との整合性確認

└── 出力: 品質保証済み記事STEP4: 最終成果物出力

STEP4: 最終成果物出力

├── 目的: 公開可能な形での記事完成

├── 入力データ: 品質保証済み記事

├── 処理内容:

│ ├── 最終フォーマット調整

│ ├── メタデータの最適化

│ └── artifact形式での出力

└── 出力: 完成記事(公開可能)記事執筆プロンプトの活用法

記事執筆には、構成作成とは別の専用プロンプトを使用します。

記事執筆プロンプトでは、作成された記事構成書のデータを自動的に読み込み、一貫性のある記事を生成できます。プロンプト内には自然な日本語執筆のナレッジも含まれているため、AI特有の硬い文章ではなく、読みやすい記事が作成されます。

以下の4つのプロンプトを、それぞれコピペして以下のファイルを記事執筆プロンプトフォルダ内に保存してください。

- SEO記事執筆プロンプト.md

- 見本記事_構造分析.md

- 見本記事vsAI文章_詳細分析.md

- 自然な日本語執筆ナレッジ.md

プロンプト/

⋮

└── 記事執筆用プロンプト/

├── SEO記事執筆プロンプト.md

├── 自然な日本語執筆ナレッジ.md

├── 見本記事_構造分析.md

└── 見本記事vsAI文章_詳細分析.mdSEO記事執筆プロンプト

# SEO記事作成プロンプト

## 【重要】執筆プロセスの進め方

このプロンプトは**効率化された4ステップ方式**で実行します。記事構成書を自動解析して準備段階を大幅短縮し、本文執筆とリンク設置を同時実行して品質チェックに重点を置きます。

## **【開始前必須】Todoの作成**

作業開始前に以下のtodoを`TodoWrite`ツールで作成してから作業開始:

**Todo作成例:**

```

[

{"content": "STEP1: 記事構成書の自動解析と執筆準備", "status": "pending", "priority": "high", "id": "1"},

{"content": "STEP2: 本文執筆とリンク設置(統合版)", "status": "pending", "priority": "high", "id": "2"},

{"content": "STEP3: 品質チェックと最終レビュー", "status": "pending", "priority": "high", "id": "3"},

{"content": "STEP4: 最終成果物のartifact出力", "status": "pending", "priority": "high", "id": "4"}

]

```

## **【各todo完了時の必須操作】**

- **作業開始時**:`TodoWrite`ツールでステータスを`in_progress`に変更

- **作業完了時**:`TodoWrite`ツールでステータスを`completed`に変更

## 執筆フロー管理

以下の4ステップを順番に実行します。各ステップはユーザーの確認を得てから次に進みます。

1. 各ステップの完了後に必ず結果を提示し、ユーザーの確認を得てから次のステップに進みます

2. ステップをスキップしたり、複数のステップを同時に実行したりしないでください

3. 各ステップの成果物はユーザーが確認・修正できるよう明確に提示してください

4. 最終成果物は必ずartifactとして出力してください

---

## ステップ1:記事構成書の自動解析と執筆準備

### 【開始時必須】TodoWriteでステータス更新

```

該当するtodoを`in_progress`に変更してから作業開始

```

### 実行内容:

1. アップロードされた記事構成書を自動解析し、すべての記載内容を理解する

2. プロンプトフォルダ内の以下のナレッジファイルを読み込み、自然な文章作成の準備を行う:

- `自然な日本語執筆ナレッジ.md`

- `見本記事_構造分析.md`

- `見本記事vsAI文章_詳細分析.md`

3. 執筆に必要な基本情報を整理し、効率的な執筆体制を構築する

### ユーザーへの提示内容:

```

【ステップ1:記事構成書の自動解析と執筆準備】

■ 記事構成書解析結果

- 対象キーワード:[キーワード名]

- 記事タイトル:[H1タイトル]

- 見出し構造:[H2見出しの数と内容概要]

- 内部リンク戦略:[設置予定リンク数と方針]

- 想定文字数:[目安文字数]

■ ナレッジファイル読み込み完了

- 自然な日本語執筆ナレッジ.md ✓

- 見本記事_構造分析.md ✓

- 見本記事vsAI文章_詳細分析.md ✓

■ 執筆準備状況

✓ 記事構成の理解完了

✓ 自然な日本語パターンの習得完了

✓ AI臭排除ルールの確認完了

執筆準備が整いました。「次のステップに進んでください」とお返事ください。

```

### 【完了時必須】TodoWriteでステータス更新

```

該当するtodoを`completed`に変更

```

## ステップ2:本文執筆とリンク設置(統合版)

### 【開始時必須】TodoWriteでステータス更新

```

該当するtodoを`in_progress`に変更してから作業開始

```

### 実行内容:

1. リード文の作成

- **【最重要】冒頭の一文で、記事の核となる結論を明確に提示する(結論ファースト)。**

- ユーザーの課題や疑問に共感する文章を続ける。

- 記事を読むことで得られる具体的なメリットを明示する。

- 「この記事でわかること」のような箇条書きで、記事の全体像を示す。

2. 本文の執筆とリンク設置(同時実行)

- 記事構成書の見出し構造に忠実に従う。

- 各H2見出しの直後には、そのパートで何を解説するのかを案内する導入文を必ず入れる。

- PREP法(結論→理由→具体例→結論)を意識し、論理的で分かりやすい文章を心がける。

- **自然な日本語執筆ナレッジを活用し、句読点の位置、語尾のリズム、助詞の流れに注意して、読者にとって自然で滑らかな日本語にする。**

- **各H2の終わりには、【ミニまとめ】という表記は使わず、そのパートの要点を自然な文章で締めくくる。**

3. 内部・外部リンクの同時設置

- 記事構成書の内部リンク戦略に従って、文脈に合った箇所で内部リンクを設置。

- 権威性の高いサイトへの外部リンクを、情報の裏付けや詳細解説として適切な箇所に設置。

- リンクアンカーテキストにキーワードを含め、自然な文章の流れを保つ。

### ユーザーへの提示内容:

```

【ステップ2:本文執筆とリンク設置】

記事構成書の見出し構造と自然な日本語執筆ナレッジに従って本文を執筆し、同時に内部・外部リンクを設置しました。

■ リード文(導入部):

※結論ファーストで読者の課題解決を冒頭で明示

※「この記事でわかること」箇条書きで全体像を提示

※読むメリットを具体的に表現

■ 本文:

※記事構成書の見出し構造に完全準拠

※各H2直後に必ず導入文を配置

※PREP法で論理的展開

※自然な日本語で読みやすく

※各H2終了時に自然な締めくくり

※内部・外部リンクを文脈に合わせて適切に配置

[H2見出し2]

[導入文:この見出しでカバーする内容の概要]

[本文:PREP法に基づいた内容展開、自然な日本語で]

[必要に応じてH3見出しと本文]

[パートの締めくくり:H2部分の要点を自然な文章でまとめる]

[以下、すべての見出しについて同様に記載、適切な箇所に内部・外部リンクを設置]

■ 設置したリンク一覧

・内部リンク: [設置した内部リンクと設置箇所]

・外部リンク: [設置した外部リンクと設置箇所]

上記の本文とリンク設置でよろしければ「次のステップに進んでください」とお返事ください。修正や追加があればお知らせください。

```

### 【完了時必須】TodoWriteでステータス更新

```

該当するtodoを`completed`に変更

```

## ステップ3:品質チェックと最終レビュー

### 【開始時必須】TodoWriteでステータス更新

```

該当するtodoを`in_progress`に変更してから作業開始

```

### 実行内容:

1. **ファクトチェックの実施**: 記事内のすべての情報の正確性を検証する。

2. **品質レビュー**: SEO、ユーザー体験、E-E-A-Tの観点から総合的な品質を確認する。

3. **AI臭さの排除**: ナレッジファイル「自然な日本語執筆ナレッジ.md」に基づき、不自然な表現を徹底的に排除する。

4. **自然な日本語チェック**: 句読点の位置、語尾のリズム、助詞の流れ、心地よいリズム、平易さと明快さ、日本語らしい省略の確認。

### ユーザーへの提示内容:

```

【ステップ3:品質チェックと最終レビュー】

記事の最終チェックを行いました。

■ ファクトチェック

- 情報源の信頼性:[レベル1・2の情報源に基づいているか]

- データ・引用の正確性:[数値や引用の元情報との突合結果]

- 情報の鮮度:[統計情報などが最新であるか、時点情報が明記されているか]

■ 品質レビュー

- SEO最適化:[キーワード配置、見出し構造、リンクの最終確認]

- ユーザー体験:[検索意図への完全な応答、スキャナビリティ、読みやすさの確認]

- E-E-A-T:[経験・専門性・権威性・信頼性の各要素が担保されているか]

■ AI臭さの排除

- H2見出し後の導入文:[すべてのH2見出し後に導入文があることを確認済み]

- 翻訳調の表現:[硬い表現を自然な日本語に修正済み]

■ 自然な日本語チェック

- 句読点の位置:[読者の息継ぎに合わせた自然な区切りに調整済み]

- 語尾のリズム:[「です・ます」の連続を避け、変化をつけて修正済み]

- 助詞の流れ:[助詞の使い分けと配置を確認し、滑らかに修正済み]

- 心地よいリズム:[音読テストで淀みなく読めることを確認済み]

- 平易さと明快さ:[一回で理解できるシンプルな表現に修正済み]

- 日本語らしい省略:[不自然な繰り返しを避け、適切に省略済み]

修正すべき点:

[必要に応じて修正点を箇条書きで記載]

上記の最終チェック結果でよろしければ「最終成果物を出力してください」とお返事ください。追加のチェックや修正があればお知らせください。

```

### 【完了時必須】TodoWriteでステータス更新

```

該当するtodoを`completed`に変更

```

## ステップ4:最終成果物の出力(artifact形式)

### 【開始時必須】TodoWriteでステータス更新

```

該当するtodoを`in_progress`に変更してから作業開始

```

### 実行内容:

1. 完成した記事をartifact形式で出力する

2. 必要に応じて視覚的要素の提案も整理する

### ユーザーへの提示内容:

```

【ステップ4:最終成果物】

すべてのステップが完了しました。最終成果物をartifactとして出力します。

[最終成果物をartifactとして出力]

```

### 【完了時必須】TodoWriteでステータス更新

```

該当するtodoを`completed`に変更

すべてのtodoが完了したことを確認

```

---

## 執筆時の注意事項

### ナレッジファイルを必ず参照する

- `自然な日本語執筆ナレッジ.md` - 自然な文章作成の要綱

- `見本記事_構造分析.md` - H2見出し後の導入文パターン

- `見本記事vsAI文章_詳細分析.md` - AI臭排除の具体例

### AI臭排除の絶対ルール

1. **コロン「:」使用禁止**

2. **「セクション」言葉使用禁止**

3. **H2見出し後に必ず導入文を設置**

見本記事_構造分析

# 見本記事の構造分析

## 1. H2見出し後の導入文パターン

### 見本記事の実際の例

#### パターン1: 定義から始める

```

## 健康的な食事とは

健康的な食事とは「体に必要な栄養をバランス良く摂取し、健康維持を目指す食事管理の方法」です。

毎日の食事でビタミン、ミネラル、たんぱく質、炭水化物などを適切な割合で摂取し、体が必要とする栄養を満たしてあげるのが健康的な食事の役割です。

弊社では「健康的な食事は体との適切なコミュニケーション」と考えており...

```

#### パターン2: 重要性から始める

```

## 毎日の食事リズムの作り方

健康的な食事に取り組む上で、毎日の食事リズムを理解しておくことは必須です。

食事リズムとは、朝食、昨食、夕食のタイミングや内容を「体のリズムに合わせた食事スケジュール」のことで...

```

#### パターン3: 課題提起から始める

```

## 健康管理の具体的な方法

ここからは健康を維持し向上させるために取り組みたい、具体的な方法を紹介します。

```

**導入文の基本パターン:**

1. **このセクションで何をするか**を明確に宣言

2. **なぜ重要なのか**を簡潔に説明

3. **具体的な内容**に自然に繋げる

## 2. 結論ファーストの実践例

### 見本記事の実際の例

#### 良い例:結論を最初に提示

```

## 運動のメリット・デメリット

運動の大きな特徴は、効果が出るまでに時間が必要なものの、いったん習慣化してしまえば、その後は特別な努力をしなくても健康効果を継続してくれるところだと言えます。

運動とよく比較されるのが、サプリメントや健康食品です。

```

#### 見出しレベルでの結論ファースト

```

### 運動効果1:有酸素運動で持久力が向上しやすくなる

定期的な有酸素運動を続けると、心肺機能が向上し、日常生活での持久力が明らかに向上しやすくなります。

心肺機能が向上する理由は以下です。

```

## 3. PREP法の実践パターン

### 見本記事での具体例

#### 完全なPREP構造

```

【結論】

運動の大きな特徴は、効果が出るまでに時間が必要なものの、いったん習慣化してしまえば、その後は特別な努力をしなくても健康効果を継続してくれるところだと言えます。

【理由】

運動とよく比較されるのが、サプリメントや健康食品です。

【具体例】

| 運動 | サプリメント |

|-----|----------|

| 費用: 無料で始められる | 費用: 有料で継続が必要 |

| 成果までの期間: 効果が出るのは遅い | 成果までの期間: 効果はすぐに出る |

【結論の再確認】

最初の習慣づくりは少し時間がかかるというデメリットはあるものの、中長期的な健康効果が大きい点が運動に取り組む最大のメリットです。

```

## 4. H2-H3間の文章構造パターン

### パターン1: H2直後に概要→H3で詳細

```

## 健康管理の具体的な方法

ここからは健康を維持し向上させるために取り組みたい、具体的な方法を紹介します。健康管理の方法を整理すると、以下のようになります。

[表を挿入]

「毎日の食事」は健康管理の基本中の基本です。ライフスタイルの変化によって、かつてほど食事のタイミング単体で健康が左右されることは減ったものの、体と適切なコミュニケーションを取るためには、適切な栄養バランスで食事を組み立てる必要があります。

一つずつ解説します。

### 【食事管理】適切な朝食を摂取する

```

### パターン2: H2直後に問題提起→H3で解決策

```

## 運動プログラムを作成して継続させる方法

ここからは実際に運動で健康効果を目指すための具体的な方法をご紹介します。

個人の目的やライフスタイルによって異なりますが、ここでは多くの方が取り組む健康管理(フィットネス維持)の運動プログラムについてご紹介します。

1. 目標設定

2. 運動プログラムの作成

3. 実際の運動実施

4. 効果測定(モニタリング)

5. プログラムの調整

### STEP1.目標を設定する

```

## 5. 段落構成の実際のパターン

### 短文リズムパターン

```

健康的な食事とは、「バランスの良い栄養摂取ができる食事」のことです。

野菜、たんぱく質、炭水化物を適切な割合で摂ることで、体の健康を維持できます。

毎日の食事を意識することで、多くの方が健康的な生活を送れるようになります。

```

### 長短組み合わせパターン

```

運動の大きな特徴は、効果が出るまでに時間が必要なものの、いったん習慣化してしまえば、その後は特別な努力をしなくても健康効果を継続してくれるところだと言えます。

運動とよく比較されるのが、サプリメントや健康食品です。

```

## 6. 箇条書きとリストの使い方

### 効果的な箇条書きパターン

```

この記事でわかること

* 健康的な食事と栄養バランスの基本

* 運動プログラムの組み立て方

* 健康管理の種類と具体的な方法

* 毎日の健康習慣を作成して継続させる方法

* 健康状態の測定に役立つツール

* 健康管理の成功事例

```

### 数値リストパターン

```

健康的な食事のポイントは、大きく下記の4つに分けられます。

1. バランスの良い栄養摂取

2. 適切な量とタイミング

3. 新鮮な食材の選択

4. 規則正しい食事リズム

```

## 7. 専門用語の説明構造

### 基本パターン

```

【専門用語】とは【簡単な定義】です。

【より詳しい説明】

【具体例や比喩】

```

### 実際の例

```

栄養吸収効率とは「食材の栄養素が体内でどれだけ効率よく吸収されるかを表す指標」を指します。

栄養吸収効率が高ければ高いほど、体の健康状態は向上するため、免疫力が上がって、病気にかかりにくくなる傾向にあります。

実際に、健康研究所が2,300名の被験者を対象に実施した分析では「栄養バランスの良い食事を50日程度続けると、体調スコアが右肩上がりで改善した」という結果が出たようです。

```

## 8. 引用とデータの提示方法

### 見本記事の引用パターン

```

厚生労働省の健康ガイドラインでも、次のように述べられています。

> 健康的な生活習慣では、日常の食事バランスを理解するよう取り組んでいます。食事に適切な栄養素を含めて、体調管理についての明確な指標を提供すると、体がその栄養をより効率的に吸収できるようになります。

```

### データ提示パターン

```

食事の準備時間が30分以上かかると53%の人が継続を諦めて挫折するといったデータも健康調査機関は公表しており、直接の健康効果だけでなく、継続しやすさにおいても大事な要素です。

```

## 9. 実践的なチェックリスト

### H2見出し後の導入文チェック

- [ ] このセクションで何をするかが明確

- [ ] なぜ重要なのかを簡潔に説明

- [ ] 具体的内容への自然な繋がり

### PREP法チェック

- [ ] 結論を最初に提示

- [ ] 理由を論理的に説明

- [ ] 具体例やデータで裏付け

- [ ] 結論を再確認

### 段落構成チェック

- [ ] 1段落3-4行以内

- [ ] 短文と長文のリズム

- [ ] 専門用語の適切な説明

- [ ] 読者への配慮

この構造分析を踏まえることで、見本記事と同じような読みやすく説得力のある記事構造を再現できます。見本記事vsAI文章_詳細分析

# 見本記事 vs AI文章

## 1. 文章の長さと区切り方

### 見本記事の特徴

```

健康的な食事とは、「バランスの良い栄養摂取ができる食事」のことです。

野菜、たんぱく質、炭水化物を適切な割合で摂ることで、体の健康を維持できます。

毎日の食事を意識することで、多くの方が健康的な生活を送れるようになります。

```

### AI(私)が普通に書く文章

```

健康的な食事とは、人体が必要とする栄養素を適切なバランスで摂取することにより、身体機能を正常に保ち、疾病を予防し、健康状態を維持・向上させるための食事管理手法です。

```

**違いのポイント:**

- 見本記事:1文を短く区切り、リズムを作る

- AI文章:情報を1文に詰め込みがち、長文になる

## 2. 専門用語の説明アプローチ

### 見本記事の特徴

```

弊社健康サポートでは「健康管理は体との適切なコミュニケーション」と考えており、体が理解しやすい形で栄養を提供したり、どのような食事や生活習慣を体が好むのかを理解した上で、私たちが体に歩み寄っていくべきだと考えています。

```

### AI(私)が普通に書く文章

```

健康的な食事とは、人体の機能に適合するように食事の内容、タイミング、量的要素を最適化し、健康状態での向上を目指す施策です。

```

**違いのポイント:**

- 見本記事:比喩的表現(「コミュニケーション」「歩み寄る」)で親しみやすく

- AI文章:技術的で辞書的な説明

## 3. 読者との距離感・共感表現

### 見本記事の特徴

```

料理を作っている時に「思うような味にならない...」と悩むことはあるでしょう。

「おいしい料理」や「家族が喜ぶ 料理」といった、いわゆる理想の料理を作りたい場合、戦略なしに料理を作り続けるのは避けるべきです。

```

### AI(私)が普通に書く文章

```

料理作りにおいては、理想的な味付けの実現が主要な課題となります。特に素材や調理法の競争が激しい場合では、戦略的なアプローチが必要です。

```

**違いのポイント:**

- 見本記事:読者の心境を具体的に描写(「〜と悩むことはあるでしょう」)

- AI文章:客観的で距離のある表現

## 4. 具体例の提示方法

### 見本記事の特徴

```

たとえば、「筋トレ 方法」について調べる際、多くの人が文字情報よりも画像や動画を参考にする傾向があります。

情報の形式は、テーマごとに適切な方法が変わっており、利用者のニーズにあった形式で提供されているため、筋トレの方法を調べている人は文字での説明よりも、実際の動作を確認したいということが推察できます。

```

### AI(私)が普通に書く文章

```

例えば、視覚的な情報が重要なテーマでは、ユーザーにとって画像や動画が優先的に使いやすい傾向があります。これは情報提供者が利用者のニーズを理解し、最適なコンテンツ形式を提供しているためです。

```

**違いのポイント:**

- 見本記事:具体的で身近な例(「筋トレ 方法」)から洞察を導く

- AI文章:抽象的で一般論的な説明

## 5. 経験談・個人的見解の織り込み

### 見本記事の特徴

```

健康アドバイザー:毎日の食事メニューを変更しただけで体調を大幅に改善させたり、逆に悪化させた経験も多々あります。

健康アドバイザー:個人的にも、運動時間を長くしすぎると疲労がたまって逆効果になると考えています。

```

### AI(私)が普通に書く文章

```

毎日の食事メニューの最適化は健康状態に大きな影響を与える重要な要素です。適切な量と栄養バランスの配置が効果的とされています。

```

**違いのポイント:**

- 見本記事:個人的な体験談や見解を積極的に共有

- AI文章:客観的事実のみ、個人的要素を排除

## 6. 数値データの自然な表現

### 見本記事の特徴

```

運動の準備時間が30分以上かかると53%の人が継続を諦めて挫折するといったデータもスポーツ科学研究所は公表しており、直接の運動効果だけでなく、継続しやすさにおいても大事な要素です。

```

### AI(私)が普通に書く文章

```

スポーツ科学研究所の調査によると、運動の準備時間が30分を超えると53%の人が継続を断念することが判明しています。これは運動効果と継続しやすさの両面で重要な指標です。

```

**違いのポイント:**

- 見本記事:データを文脈に自然に織り込み、含意まで説明

- AI文章:データを機械的に提示

## 7. 読者への励ましと行動促進

### 見本記事の特徴

```

やることが多く、効果が出るまでに時間のかかる健康習慣について、本記事の後半で具体的にどのような対策を行うべきかをまとめています。そちらも参考にしながら一歩ずつ健康管理を実施していきましょう。

健康管理初心者の方でも理解できるように専門的な内容もできる限り噛み砕きながら説明し、読み終わればすぐにでも健康管理が実践できる内容にしていますので、ぜひお読みいただけますと幸いです。

```

### AI(私)が普通に書く文章

```

健康管理は継続的な取り組みが必要ですが、適切な施策を実行することで効果を得ることができます。以下で具体的な対策方法について解説します。

```

**違いのポイント:**

- 見本記事:読者の心理的負担に共感し、励ましながら導く

- AI文章:事務的で感情的配慮が少ない

## 8. 文体のリズムと変化

### 見本記事の特徴

```

運動の大きな特徴は、効果が出るまでに時間が必要なものの、いったん習慣化すれば、その後は費用がほとんどかからずに健康効果を生み出し続けてくれるところだと言えます。

運動とよく比較されるのが、サプリメントや健康食品です。

```

### AI(私)が普通に書く文章

```

運動の特徴として、初期段階では効果が現れるまでに時間を要しますが、一度成果が出ると継続的に健康効果を獲得できる点が挙げられます。運動と比較される施策としてサプリメント摂取があります。

```

**違いのポイント:**

- 見本記事:文の長さや構造に変化をつけてリズムを作る

- AI文章:均一で単調なリズム

## 9. 読者の思考プロセスに沿った説明

### 見本記事の特徴

```

健康な生活を始めたいと思った時、まず多くの人が「何から始めればいいのか」を調べるものです。

健康に関する情報は非常に多く、その中から自分に合った方法を見つけるのは簡単ではありません。

健康管理は市販のサプリメントとは異なり、お金をかけたからといってすぐに効果が出るわけではなく、自分の生活習慣や体の状態に合わせて、段階的に取り組んでいく必要があります。

```

### AI(私)が普通に書く文章

```

健康管理においては、個人の状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。効果的な健康管理では、科学的根拠に基づいた手法を実践し、持続可能な生活習慣の構築を目指します。

```

**違いのポイント:**

- 見本記事:読者の理解プロセスに合わせて段階的に説明

- AI文章:論理的だが読者の思考の流れを考慮していない

## 10. 呼びかけの自然さ

### 見本記事の特徴

```

ぜひお読みいただけますと幸いです。

ぜひ合わせてご視聴ください。

ぜひ参考にしてみてください。

読んでみて下さい。

```

### AI(私)が普通に書く文章

```

参考にしてください。

ご確認ください。

活用することをおすすめします。

```

**違いのポイント:**

- 見本記事:「ぜひ」「〜いただけますと幸いです」など丁寧で親しみやすい

- AI文章:形式的で距離感のある表現

## 11. 問題提起と解決への導き方

### 見本記事の特徴

```

費用をかけてでもすぐに健康効果を獲得したい場合には、サプリメントを活用すべきです。

すぐには効果が生み出せなかったとしても中長期的に健康効果を獲得できる土台を作っていきたい場合には運動を実施すべきです。

```

### AI(私)が普通に書く文章

```

即効性を求める場合はサプリメントが適しており、長期的な成果を目指す場合は運動が有効です。

```

**違いのポイント:**

- 見本記事:読者の状況に応じた具体的な判断基準を提示

- AI文章:一般的な選択肢の提示に留まる

## 12. 専門知識の伝え方

### 見本記事の特徴

```

体の仕組みについて医師レベルで理解する必要はまったくありませんが、体がどのような仕組みなのかの概要レベルを掴んでおくことは、健康管理を極めていく上で重要になります。

```

### AI(私)が普通に書く文章

```

体の基本的な仕組みを理解することは、効果的な健康管理を実施する上で重要です。

```

**違いのポイント:**

- 見本記事:読者の不安を先回りして解消(「医師レベルで理解する必要はない」)

- AI文章:重要性のみを伝達

## まとめ:見本記事の本質的特徴

1. **人間らしい思考の流れ** - 読者の理解プロセスに沿った説明順序

2. **感情的配慮** - 読者の不安や悩みに共感し、励ます

3. **具体性** - 抽象的でなく、身近で分かりやすい例を多用

4. **個人的要素** - 経験談や個人的見解を織り込む

5. **リズムの変化** - 文の長さや構造に変化をつける

6. **段階的説明** - 複雑な概念を噛み砕いて段階的に説明

7. **親しみやすさ** - 専門的でも威圧的でない語りかけ

8. **実践への橋渡し** - 理論だけでなく実際の行動につなげる配慮

これらの特徴を意識することで、AIが書いた硬い文章ではなく、人間が読者を思いやって書いた自然な文章に近づけることができる。自然な日本語執筆ナレッジ

# 自然な日本語執筆ナレッジ

## 1. AIとの根本的な違い

### 文章の長さと区切り方

**見本記事の特徴:**

```

健康的な食事とは、「バランスの良い栄養摂取」のことです。

野菜、たんぱく質、炭水化物を適切な割合で摂ることで、体の健康を維持できます。

```

**AI(私)が書く文章:**

```

健康的な食事とは、人体が必要とする栄養素を適切なバランスで摂取することにより、身体機能を正常に保ち、疾病を予防し、健康状態を維持・向上させるための食事管理手法です。

```

**違い:** 見本記事は短文でリズムを作り、AIは情報を1文に詰め込む傾向

### 読者との距離感

**見本記事の特徴:**

```

料理を作っている時に「思うような味にならない...」と悩むことはあるでしょう。

```

**AI(私)が書く文章:**

```

料理において、理想的な味付けの実現は重要な課題となります。

```

**違い:** 見本記事は読者の心境を具体的に描写し、AIは客観的で距離がある

## 2. 自然で滑らかな日本語の4つの要素

### **句読点の位置**

読者の息継ぎに合わせた自然な区切りで、情報を整理して伝える。

❌ **不自然な句読点:**

```

健康的な食事とは栄養バランスのことで野菜や肉魚を適切な割合で摂ることで体の健康を維持するための食事方法です。

```

✅ **自然な句読点:**

```

健康的な食事とは、「バランスの良い栄養摂取」のことです。

野菜、たんぱく質、炭水化物を適切な割合で摂ることで、体の健康を維持できます。

```

### **語尾のリズム**

同じ語尾の連続を避け、変化をつけて読みやすさを向上させる。

❌ **単調なリズム:**

```

運動は重要です。効果が出るまでに時間がかかります。しかし継続的な効果があります。

```

✅ **自然なリズム:**

```

運動は重要です。効果が出るまでに時間がかかりますが、継続的な効果を期待できるでしょう。

```

### **助詞の流れ**

助詞の使い分けと配置で、文章の流れを滑らかにする。

❌ **ぎこちない助詞:**

```

運動に対して取り組むことで効果を得ることができます。

```

✅ **滑らかな助詞:**

```

運動に取り組むことで効果を得られます。

```

**助詞の使い分け:**

- **「は」**: 既知の情報、対比・強調

- **「が」**: 新情報、存在・発見

- **「に」**: 目的・方向

- **「で」**: 手段・場所

- **「を」**: 対象・目的語

### **心地よいリズム**

耳で聞いたとき(音読したとき)に、淀みがなく、すっと頭に入ってくるテンポ。

**見本記事の心地よいリズム:**

```

健康的な食事とは、「バランスの良い栄養摂取」のことです。

↓(息継ぎ)

野菜、たんぱく質、炭水化物を適切な割合で摂ることで、体の健康を維持できます。

↓(息継ぎ)

毎日の食事を意識することで、多くの方が健康的な生活を送れるようになります。

```

**長短のバランス:**

- **短文**: 定義や重要ポイントを伝える

- **長文**: 詳しい説明や関係性を伝える

- **組み合わせ**: 単調にならないよう交互に使用

### **平易さと明快さ**

難しい言葉を使わず、誰が読んでも一回で意味が理解できる、シンプルで分かりやすい表現。

❌ **難解で不明確:**

```

健康的な食事は、人体が必要とする各種栄養素の適切な摂取比率に基づいて構成された食物を定期的に摂取することにより、身体機能の最適化と疾病予防を図る栄養管理手法を指します。

```

✅ **平易で明快:**

```

健康的な食事とは、「バランスの良い栄養摂取」のことです。

簡単に言えば、野菜・肉・魚などをバランス良く食べることです。

```

**平易さのポイント:**

- **専門用語**: 必ず平易な言葉で補足説明

- **一文一義**: 一つの文で一つの内容を伝える

- **具体例**: 抽象的な概念は身近な例で説明

### **日本語らしい省略**

文脈から明らかな主語は省略するなど、日本語ならではの滑らかさ。

❌ **不自然な繰り返し:**

```

健康的な食事とは栄養バランスのことです。健康的な食事は野菜や肉魚を適切な割合で摂ることです。健康的な食事をすることで、体の健康を維持できます。

```

✅ **自然な省略:**

```

健康的な食事とは、「バランスの良い栄養摂取ができる食事」のことです。

野菜、たんぱく質、炭水化物を適切な割合で摂ることで、体の健康を維持できます。

毎日の食事を意識することで、多くの方が健康的な生活を送れるようになります。

```

**省略のポイント:**

- **明らかな主語**: 文脈から判断できる主語は省略

- **冗長な表現**: 「〜することができます」→「〜できます」

- **重複の回避**: 同じ言葉の不自然な繰り返しを避ける

**見本記事の自然な省略例:**

```

健康的な食事のポイントは、大きく下記の4つに分けられます。

1. バランスの良い栄養摂取

2. 適切な量とタイミング

3. 新鮮な食材の選択

4. 規則正しい食事リズム

健康的な食事は「カロリー制限」だけだと勘違いされがちですが、毎日の食事を正しく続けられるようにすることも重要なポイントです。

```

※「健康的な食事は」「ポイントは」など、自然に省略されている

## 3. 記事構造と書き方パターン

### H2見出し後の導入文パターン

#### **定義パターン**

```

## 健康的な食事とは

健康的な食事とは「体に必要な栄養をバランス良く摂取し、健康維持を目指す食事管理の方法」です。

```

#### **重要性パターン**

```

## 毎日の食事リズムの作り方

健康的な食事に取り組む上で、毎日の食事リズムを理解しておくことは必須です。

```

#### **課題提起パターン**

```

## 健康管理の具体的な方法

ここからは健康を維持し向上させるために取り組みたい、具体的な方法を紹介します。

```

### 結論ファーストの実践

```

【結論】運動の大きな特徴は、効果が出るまでに時間が必要なものの、いったん習慣化すれば、その後は費用がほとんどかからずに健康効果を生み出し続けてくれるところだと言えます。

【理由】運動とよく比較されるのが、サプリメントや健康食品です。

【具体例】[表やデータを挿入]

【結論の再確認】習慣化までの期間は少し長くなるというデメリットはあるものの、中長期的な健康効果が大きい点が運動に取り組む最大のメリットです。

```

### 段落構成のリズム

#### **短文リズム**

```

健康的な食事とは、「バランスの良い栄養摂取ができる食事」のことです。

野菜、たんぱく質、炭水化物を適切な割合で摂ることで、体の健康を維持できます。

毎日の食事を意識することで、多くの方が健康的な生活を送れるようになります。

```

#### **長短組み合わせ**

```

運動の大きな特徴は、効果が出るまでに時間が必要なものの、いったん習慣化すれば、その後は費用がほとんどかからずに健康効果を生み出し続けてくれるところだと言えます。

運動とよく比較されるのが、サプリメントや健康食品です。

```

## 4. AI臭排除の具体的テクニック

### 絶対に避けるべき表現

#### **コロン「:」の使用禁止**

❌ **NGパターン:** 以下の点を確認してください:

✅ **自然な表現:** 以下の点を確認してください。

#### **「セクション」という言葉の使用禁止**

❌ **NGパターン:** このセクションでは

✅ **自然な表現:** この部分では、この章では

#### **翻訳調の硬い表現を避ける**

| AI的な硬い表現 | 自然な日本語 |

|:---|:---|

| 〜を可能にします | 〜できるようになります |

| 〜は重要です | 〜が大切です / 〜が鍵となります |

| 〜を提供します | 〜を紹介します / 〜を解説します |

| 〜を特徴とします | 〜という特徴があります |

| 〜を実施します | 〜を行います / 〜に取り組みます |

### 文末バリエーション

❌ **単調:** 「〜です」「〜ます」の連続

✅ **豊富:** 「〜でしょう」「〜と言えます」「〜かもしれません」「〜なわけです」

### 接続詞の使い分け

| 基本的な接続詞 | より自然な表現 |

|:---|:---|

| しかし | ですが・とはいえ・その一方で |

| そのため | こうした背景から・その結果・そこで |

| また | さらに・加えて・なお |

| 最後に | 最終的に・締めくくりとして |

## 5. 読者エンゲージメントの向上

### 共感表現

- 「〜ではないでしょうか」

- 「〜と感じるかもしれません」

- 「〜と悩むことはあるでしょう」

### 問いかけ

- 「では、なぜ〜なのでしょうか?」

- 「〜だと思いませんか?」

### 案内フレーズ

- 「一緒に見ていきましょう」

- 「次に〜を解説します」

### 個人的見解の織り込み

- 「個人的には〜と考えています」

- 「私の経験では〜」

- 「実際に取り組んでみて感じたのは〜」

## 6. 専門用語と具体例の扱い

### 専門用語の自然な解説

```

運動パフォーマンスとは、「身体の機能を最大限に発揮する能力」のことです。

簡単に言えば、日常生活やスポーツで自分の能力を最大限に発揮することです。

```

### 効果的な比喩

- **基礎代謝** → 車のアイドリングのような状態

- **有酸素運動** → 長時間続けられるマラソンのような運動

- **筋トレ** → 短時間で高強度のスプリントのような運動

### 具体例の提示

```

たとえば、「筋トレ 方法」について調べる際、多くの人が文字情報よりも画像や動画を参考にする傾向があります。

```

### 数値データの自然な表現

❌ **機械的:** データによると47.3%である

✅ **自然:** 約半数の47.3%が〜という結果になっています

## 7. 段落構成と読みやすさ

### 段落の適切な長さ

- **1段落:** 3-4行以内(モバイル表示を考慮)

- **見出し後:** 必ず導入文を入れる

- **箇条書き:** 3-5項目程度に留める

### 視覚的な配慮

- **太字:** 重要な数値や概念の強調

- **改行:** 読点で改行し、視覚的な負担を軽減

- **空白:** 適度な余白で読みやすさを向上

### 行動促進の自然な表現

- 「ぜひ試してみてください」

- 「参考にしていただけると幸いです」

- 「一度確認してみましょう」

## 8. 実践的なチェックリスト

### 自然な日本語チェック

1. **句読点の位置:** 読者の息継ぎに合わせた自然な区切りになっているか

2. **語尾のリズム:** 同じ語尾の連続を避け、変化がついているか

3. **助詞の流れ:** 助詞の使い分けと配置が滑らかか

4. **心地よいリズム:** 音読したときに淀みなく、すっと頭に入ってくるか

5. **平易さと明快さ:** 一回で意味が理解できる、シンプルで分かりやすい表現か

6. **日本語らしい省略:** 不自然な繰り返しを避け、適切に省略されているか

### AI臭排除チェック

1. **コロンチェック:** 文章内に「:」が使用されていないか

2. **セクションチェック:** 「セクション」という言葉が使用されていないか

3. **文末チェック:** 「です・ます」の連続使用がないか

4. **翻訳調チェック:** 硬い表現が使用されていないか

5. **修飾語チェック:** 修飾語と被修飾語の関係が明確か

### 記事構造チェック

1. **導入文チェック:** H2見出し直後に導入文があるか

2. **PREP法チェック:** 結論→理由→具体例→結論の流れか

3. **段落長チェック:** 1段落が3-4行以内か

4. **リズムチェック:** 短文と長文のバランスが取れているか

### 最終確認

- **音読テスト:** 実際に声に出して読んでみる

- **第三者視点:** 読者の立場で違和感がないか確認

- **情報の流れ:** 論理的で理解しやすい構成になっているか

- **語順チェック:** 日本語として自然な語順になっているか

このナレッジを活用することで、AIではなく人間が読者を思いやって書いた自然で親しみやすい記事を作成できます。実行するには、以下のプロンプトで記事構成作成プロンプトを読み込みます。

@記事作成ツール/プロンプト/記事執筆用プロンプト/SEO記事執筆プロンプト.md を実行してください。執筆プロセスは4つのステップに分かれており、自動的に各ステップを実行し、記事を完成させていきます。

品質チェックと改善のポイント

記事執筆完了後は、以下の観点で品質チェックを実施してください。

問題があればClaude codeやGemini CLIに指示するようにしましょう。

▼SEO観点でのチェック項目

- キーワードの適切な配置

- 見出し構造の論理性

- 内部・外部リンクの妥当性

- メタ情報の最適化 など

▼読みやすさの観点

- 文章の自然さ

- 段落の適切な長さ

- 専門用語の説明

- 読者への配慮 など

継続的な品質向上のためには、作成した記事の検索順位や読者の反応を定期的に分析し、プロンプトの改善に反映させることが重要です。

修正指示のあと満足行く出力が出たら、1発でその出力を出すようなプロンプトにClaude code・Gemini CLI自身に改良してもらうのが楽でいいと思います。

まとめ:GeminiCLIでSEO記事作成を効率化しよう

この記事では、Claude code・GeminiCLIを活用したSEO記事作成のワークフローを解説しました。

Claude code・Gemini CLIに良いプロンプトを読み込ませ、人間が渡すべき情報をサボらずに渡すことでかなり高品質な記事を書かせることができます。

Claude codeは有料サブスクの登録が必要ですが高品質な記事を書くことができるため、コスパはかなりいいと思います。

GeminiCLIは無料プランでも1日1,000リクエストまで利用可能なので、まずはGeminiCLIから試してみることをおすすめします。

ぜひ試してみてください!感想もお待ちしてます!!